レガシーシステムとは、導入してから長い年月が経過した古いシステムのことです。

新しいテクノロジーが発展する現代では、システムの入れ替わりが激しく、レガシーシステムからの脱却が求められます。

レガシーシステムを放置していると、業務の属人化や生産性の低下など、企業に対して悪影響を及ぼします。

また、レガシーシステムを脱却しない限り、2025年の崖と呼ばれる問題に直面するため、早急な対処が必要です。

本記事では、レガシーシステムとは何かについて、生まれる理由や引き起こす問題を交えて解説します。

2025年の崖やレガシーシステムを脱却する方法をあわせて解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

レガシーシステムとは

レガシーシステムとは、最新の技術ではなく古い技術を用いて構築されたシステムのことです。

主に1980年代のメインフレームと呼ばれる大型コンピュータや、小型化したオフィスコンピュータ(オフコン)などが、レガシーシステムの代表例です。

1990年代から2000年代になると、仕様が標準化されているオープン系のシステムが増えました。

しかし、2000年代のオープン系システムであっても、現在はクラウドサービスやAIテクノロジーなど最新技術へ対応することが難しいものは少なくありません。

そのため、レガシーシステムを放置していると、最新技術を取り入れられず、企業の競争力が低下します。

企業の発展と技術の向上を促進するために、レガシーシステムからの脱却が求められます。

レガシーシステムの現状

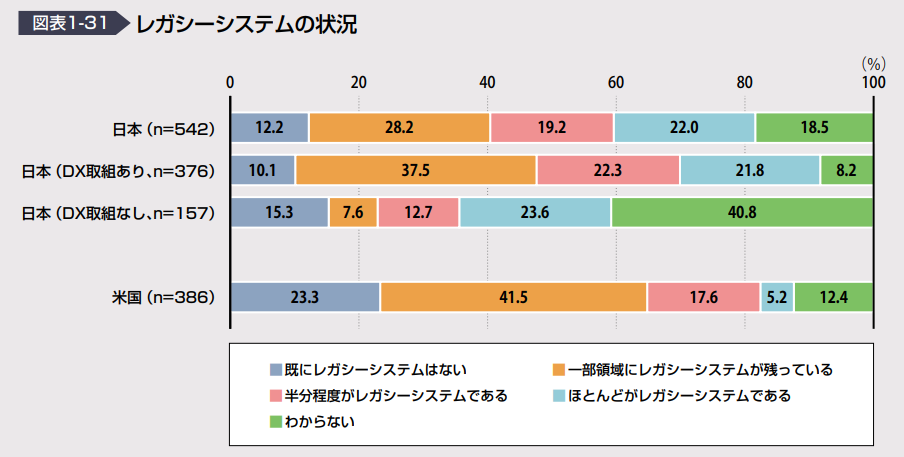

独立行政法人の情報処理推進機構が公表した「DX白書2023」によると、2022年時点でレガシーシステムを脱却した企業の割合は12.2%でした。

ほとんどがレガシーシステムであると回答した企業の割合は22.0%、半分程度が残っている企業の割合は19.2%、一部にレガシーシステムが残っている割合は28.2%でした。

上記の調査では、国内でレガシーシステムが残っている割合は87.8%と、約9割の企業が該当しました。

なお、同時期のアメリカでは23.3%の企業が「すでにレガシーシステムはない」と回答しており、日本よりDXが促進されていることが判明しました。

2025年の崖が製造業に与える影響

2025年の崖とは、「DX(デジタルトランスフォーメーション)レポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」で言及された、レガシーシステムを脱却できないことで生じる、次のような問題のことです。

- 既存システムのブラックボックス状態が続き、DXを促進できない

- 既存システムの維持管理費用が高騰する

- 保守運用の担当者が不在になり、サイバーセキュリティや事故や災害によるデータ損失・漏洩のリスクが高まる

- DXを促進できないことにより年間で最大12兆円(現在の約3倍)の経済損失が生じる

引用元:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~|経済産業省

レガシーシステムを残すことで、システムの維持費やセキュリティリスクが高まります。

さらに、IT人材の浪費など、人材面での問題も抱えており、レガシーシステムを脱却できずDXを促進できない場合は大きな経済損失が予測されます。

具体的な損失額は、最大で12兆円/年(現在の約3倍)もの経済損失が起きる予測です。レガシーシステムを脱却しない限り、DX推進ができず2025年の崖に直面してしまい、各業界に悪影響を与えます。

レガシーシステムが生まれる原因

レガシーシステムが生まれる原因は、次のとおりです。

- システムがブラックボックス化している

- 改修や追加開発によってシステムが複雑化している

- 経営層の危機感が低い

- ユーザー企業とベンダー企業が協力できていない

導入当初は最先端のテクノロジーでも、年月が経過するとレガシーシステムへと変わっていきます。

企業のDXを妨げる要因を解消するため、レガシーシステムが生まれる原因を確認しておきましょう。

システムがブラックボックス化している

レガシーシステムが生まれる原因の一つは、システムがブラックボックス化しているからです。

担当者の退職や部署異動によって、既存システムを扱える人材が居なくなると、システムがブラックボックス化します。

適切な運用やメンテナンスが困難になり、独自のカスタマイズを繰り返すことで、作業自体が属人化します。

そのため、レガシーシステムの適切な運用やメンテナンスができず、生産性が低下してしまうのです。

改修や追加開発によってシステムが複雑化している

レガシーシステムが生まれる理由は、改修や追加開発によってシステムが複雑化しているからです。

既存システムを適切に運用するために、改修や追加開発を繰り返すことで、システムそのものが複雑化します。

改修や追加開発によってシステムが複雑化すると、適切に運用できる人材が限定され、業務の属人化につながります。

システムを扱える人材が制限されると、新しいシステムの導入を検討する機会が減り、レガシーシステムが生まれてしまうでしょう。

経営層の危機感が低い

経営層の危機感が低いと、レガシーシステムが生まれやすいです。

レガシーシステムの不都合を解消するには、組織単位で取り組む必要があります。

そのため、経営層がレガシーシステムに対する危機感が低いと、十分な施策を実行できず、課題を解消できません。

部署単位でレガシーシステムを脱却する施策を実行しても、組織全体に反映されなければ、システムの改修や追加開発が複雑化します。

経営層が2025年の崖に対する危機感を持ち、レガシーシステムを脱却する施策を組織単位で実行し、DXを促進することが大切です。

ユーザー企業とベンダー企業が協力できていない

ユーザー企業とベンダー企業が協力できていない場合、レガシーシステムが生まれます。

国内におけるシステム開発は、依頼主であるユーザー企業が開発元であるベンダー企業に、開発を丸投げしているケースが多いです。

しかし、ベンダー企業がユーザー企業の業務を十分に理解していないと、どのような機能や仕様のシステムを開発するべきか悩んでしまいます。

その結果、十分な機能を備えたシステムが開発されず、新たにシステムを導入しても業務効率が期待していたほど向上しない可能性があります。

ユーザー企業とベンダー企業が協力できていない場合、現状の課題を解消するシステムが開発されず、既存システムに依存してしまうでしょう。

レガシーシステムを脱却するには、ユーザー企業とベンダー企業が協力して、新たなシステムやテクノロジーを導入する必要があります。

レガシーシステムが引き起こす問題

レガシーシステムを脱却するには、経営層と現場の従業員が危機感を持って施策に取り組むことが大切です。

しかし、レガシーシステムが引き起こす問題を把握しておかなければ、危機感を持って施策に取り組めません。

レガシーシステムが引き起こす問題は、次のとおりです。

- 業務の属人化

- 生産性の低下

- 競争力の低下

- 保守コストの高騰

- DX推進の妨害

- 2025年の崖の経済損失

それぞれの問題を確認して、組織全体でレガシーシステムの脱却に努めましょう。

業務の属人化

レガシーシステムを放置していると、特定の技術や知識を持つ人材しかシステムを扱いきれず、業務が属人化します。

一部の従業員にレガシーシステムの運用を依存していると、知識や技術を有する人材が退職・異動した場合に、適切に管理できずブラックボックス化してしまうでしょう。

レガシーシステムが構築された1990年から2000年代に活躍した人材は、2025年以降に続々と定年退職を迎えます。

レガシーシステムのブラックボックス化を阻止するために、一部の従業員に管理業務を依存する属人化を解消しなければなりません。

生産性の低下

レガシーシステムを放置していると、生産性が低下します。

新しいテクノロジーやシステムを導入すれば、現状の課題を解消し生産性を向上できる場面でも、レガシーシステムでは思い通りに成果を上げられない可能性があるでしょう。

また、レガシーシステムの保守や改良にリソースを費やすと、本来業務に当てられる時間が減り、生産性が低下します。

ブラックボックス化したレガシーシステムを運用するには、データ処理や追加開発に時間とコストが必要です。

生産性の低下は従業員の負担増加や、残業代による人件費の増加にもつながるため、企業にとって大きなデメリットをもたらします。

競争力の低下

レガシーシステムを脱却しないと、急激に変化する市場についていけず、競争力が低下します。

現在はAIテクノロジーやクラウドサービスなど、革新的な技術が次々と普及しており、新技術に対応できるシステムの導入が求められています。

しかし、レガシーシステムを脱却せず、古いシステムに依存している場合は、市場の成長に取り残されてしまいかねません。

競合他社が新技術を活用してサービスや製品を開発している際に、レガシーシステムに依存していると、市場で出遅れる可能性もあるでしょう。

新規顧客の獲得や顧客満足度を向上させるために、レガシーシステムを脱却して競争力を強化する必要があります。

保守コストの高騰

新たなシステムを導入するより、既存システムを使い続けた方がランニングコストを抑えられると感じる方もいるでしょう。

しかし、既存システムを使い続けると、保守コストが高騰する可能性があるため要注意です。

レガシーシステムは、保守・運用できる人材が不足し、新技術を無理に導入するための追加開発を繰り返しています。

そのため、システムが複雑化・肥大化し、保守管理に膨大なコストが発生します。

不具合が発生した際の修理やメンテナンスに対応できない可能性があり、煩雑化したシステムを修復するために、高額な費用がかかってしまうのです。

導入してから年月が経過すると、システムが老朽化しメンテナンス頻度が増えるため、ランニングコストが高騰します。

DX推進の妨害

レガシーシステムを使い続ける弊害は、DX推進の妨げになることです。

新たなシステムやテクノロジーを導入したい場合に、レガシーシステムを使い続けていると、データ移行や業務プロセスの切り替えをスムーズに実行できません。

DXを推進したい場合でも、既存システムがネックとなり新しいシステムやテクノロジーを導入できない可能性があります。

DXを実現するためには、まずレガシーシステムの脱却が必要不可欠です。

レガシーシステムから脱却する方法

レガシーシステムから脱却する方法は、次のとおりです。

- マイグレーション

- モダナイゼーション

- DX人材の育成・確保

それぞれの方法を確認して、自社で効果的な施策を実践しましょう。

マイグレーション

マイグレーションとは、ソフトウェアやハードウェアなどのIT資産や、データなどを新しい環境に移行することです。

マイグレーションには「移行」という意味があり、既存システムのデータを新しいシステムへ移し替えることで、レガシーシステムの脱却につなげられます。

具体的なマイグレーションの手法は、主に次の3つです。

|

マイグレーションの手法 |

特長 |

|

リホスト |

システムやデータを変えずに、新しい環境に移行すること |

|

リライト |

プログラミング言語を新しいものに書き換えること |

|

リビルト |

既存システムを再開発し、新しいシステムへ作り変えること |

いずれも、既存システムの構造を変えずに新しいシステムへと切り替える方法です。

自社の課題や目的を明確化してから、実践するべきマイグレーションの手法を検討しましょう。

モダナイゼーション

モダナイゼーションとは、古くなった既存システムの仕様を、最新の設計へと書き換えることです。

モダナイゼーションは「現代化」の意味を持ち、現在まで使用しているデータやプログラムを元に、新しいシステムを再構築します。

マイグレーションが、古いシステムから新しいシステムへと、データやIT資産を移行するのに対して、モダナイゼーションは既存システムを活用して、最新の技術や設計に対応できるよう改良するのです。

そのため、既存システムを処分できずに悩んでいる企業でも、モダナイゼーションを実施することでレガシーシステムから脱却できます。

DX人材の育成・確保

レガシーシステムから脱却するには、DX人材の育成・確保が必要です。

DX推進のために、デジタル技術やデータを活用して、DXを推進できる人材が求められます。

ただし、国内にはDX人材が不足しており、人手不足の問題がある製造業においては、優秀な人材を確保する競争力が求められます。

外部の企業へアウトソーシングした場合は、手数料が発生するため高額なコストが発生します。

コストを抑えながらDX人材の育成・確保するために、組織内でDX人材を育成する体制が必要です。

製造業におけるDX推進の成功事例5選

レガシーシステムを脱却したい企業は、製造業におけるDX推進の成功事例を確認しておきましょう。

製造業におけるDX推進の成功事例は、次のとおりです。

- 自動車メーカー:工場IoTによる費用対効果の増加

- 農機メーカー:故障診断アプリによる属人化の脱却

- 輸送用機器製造メーカー:経営目線のデジタル改革実行

- 食品メーカー:AIを駆使した異常感知システムの開発

- 飲料・食品メーカー:DX人材育成の実施

それぞれの事例を参考に、DX推進の施策を実行しましょう。

自動車メーカー:工場IoTによる費用対効果の増加

世界的に有名な某自動車メーカーは、工場loTによる費用対効果の増加に成功しました。

3DCADデータなどの既存データを一元管理し、工場と現場間の情報共有を円滑化するため、工場loTを実施しました。

具体的には、下記の5点を工場loTの目的として構築しています。

- 現有資産の最大有効活用:すぐに着手できるよう、既存の設備を活用

- 拾い切れていない現場の困りごとをAIで解決:データ分析の効率化

- FA機器類からのデータ授受:ログデータとして現有資産に保管されたデータの有効活用

- セキュリティ対策:外部と接続するIoT工作機器などへの対応

- IE化されていない設備の標準化:インターフェースの標準化

また、従業員がDX促進により困らないよう、組織的な教育支援を実施し、BI・AIなどの便利ツールをプラットフォーム上に用意しました。

生産部門と連携し、情報システム部門で工場loTのプラットフォームを準備することで、各事業部・工場で現場プロジェクトを立ち上げました。

無駄を省きながら工場loTの取扱件数を増やすことで、組織全体の費用対効果を増加させた事例です。

農機メーカー:故障診断アプリによる属人化の脱却

農機を製造・販売するメーカーでは、故障診断アプリを導入し業務の属人化を脱却しました。

従来では担当者のスキルや経験に依存していた修理対応を、3Dモデル・ARを活用した故障診断アプリを開発したことで、簡単に故障個所を診断できるよう業務改善したのです。

世界各国に農機を販売していたメーカーなので、現地のエンジニアによってスキルや経験が異なり、修理対応の質に差があることが課題でした。

故障診断アプリを活用すれば、建機内部の故障個所や対象部品を可視化し、スムーズに故障対応できます。

故障診断アプリを導入したことにより、業務の属人化を脱却し顧客満足度を向上させた事例です。

輸送用機器製造メーカー:経営目線のデジタル改革実行

某輸送用機器製造メーカーでは、問題点の改善を地道に行い売上拡大を目指し続けていましたが、経営目線の戦略的アプローチが欠けていました。

そこで経営目線のデジタル改革を実行し、DX促進しました。

DX促進のために実行したデジタル改革の施策は、次のとおりです。

- 合宿や1on1ミーティングにより経営陣の意識改革を実施し、トップダウンでグローバル組織全体に向けて発信

- マーケティングや生産部門などさまざまなバックグラウンドの人材を集めた「デジタル戦略部」を設立

- 各拠点で外部パートナーと連携し、既存システムのデータを可視化、活用方法の検討を実施

- IT人材に対してデータ分析のトレーニングを実施し、適切な分析手法を実行できる人材へと育成

DXにより、デジタルツールを導入、エンジニアリングチェーンの省人化を実現し、業務の効率化に成功しました。

また、デジタル技術を使ったPoCを年間数十個実施し、不良率低減などの効果を上げています。

食品メーカー:AIを駆使した異常感知システムの開発

某食品メーカーでは、AIを駆使した以上察知システムの開発に成功しました。

従来より、食の安全を守るため多くの食品メーカーが異常感知システムを利用していました。

しかし、当時利用されている欧州製のシステムは、価格が高く人の手による再検査も必要だったため、改善が求められたのです。

某食品メーカーでは、国内の食品業界を底上げするため、次の要素を持った異常感知システムを開発しました。

- 世界一低価格(欧州メーカーの10分の1程度の値段)

- 世界一高性能な製品

- 世界一シンプル(エンジニアがいない中小企業でも使用できる仕様)

3つの世界一を備えた異常感知システムを開発し、80社以上の食品メーカーから利用申請があり、食品業界の品質を大きく向上させました。

飲料・食品メーカー:DX人材育成の実施

某飲料・食品メーカーでは、DX促進のために「ビジネスアナリスト」を社内で500人育成しています。

ビジネスアナリストは、DXを牽引する人材であり、DXにおける「デジタル技術やシステムを活用してビジネスを改革すること」にフォーカスしています。

DXを促進する際には、新しいテクノロジーやシステムの導入に着目しやすいです。しかし、某食品メーカーは、全体的なビジネス改革に焦点を置き、組織単位での改革が必要だと判断しました。

そのためには、DXを牽引する人材が必要だと認識し、人材育成に注力した事例です。

DX推進でレガシーシステムから脱却しよう

DX推進でレガシーシステムを脱却すれば、2025年の崖を解消できます。

レガシーシステムを残していると、業務の属人化や生産性・競争力の低下につながります。

レガシーシステムを脱却するために、マイグレーションやモダナイゼーション、DX人材を育成・確保することが大切です。

2025年以降は、原材料費の高騰や人材不足が懸念されており、製造業に重大な影響を与える可能性があります。

そのため、早急にレガシーシステムを脱却し、DXの実現が必要です。

下記のボタンから、製造業のDX推進ガイドブックをダウンロードできます。

DX推進が高まる背景や、製造業でDX化が進まない理由、DX推進方法などを詳しく解説しているので、ぜひチェックしておきましょう。

おすすめのお役立ち資料はこちら↓

製造業の効率化を実現する!

製造業のDX推進ガイドブック