源泉徴収票は、従業員の所得や所得税額を記載した書類です。発行後の保管期間は定められていませんが、企業では適切に管理することが求められます。今回は、源泉徴収票の正しい保管方法や取り扱いの注意点などをご紹介します。

目次

源泉徴収票の保管期間とは

源泉徴収票の保管期間は定められていない

税法上、源泉徴収票の保管期間は定められていません。これは、会社が従業員に提出する源泉徴収票が「原本」でなければならないためです。

従業員に給与を支給している会社(源泉徴収義務者)には、従業員に対して源泉徴収票を交付する義務が定められています。 しかし、一度提出すると会社から原本が無くなるため、発行が求められる度に新しいものを作成し、交付する必要があります。したがって、厳密に言うと源泉徴収票は会社の手元に残らない仕組みになっています。

ただし、源泉徴収票を発行するために都度計算作業を行っていると、手間や時間がかかってしまいます。そのため、源泉徴収票を作成するための情報(月々の給与額や、税金・社会保険料などの控除額)を「源泉徴収簿」に記録している会社もあります。この源泉徴収簿については、保管期間が定められています。

源泉徴収簿は7年間保存する

源泉徴収簿は7年間保管することが義務付けられています。国税庁が定める「帳簿」に該当し、年末調整(源泉徴収票の発行)を円滑に進めるために作成されます。保管期間については、年末調整が完了した年の翌年1月10日が起点とされます。 作成の義務も、従業員や税務署に提出する義務もありませんが、税務調査で提出が求められる可能性があるため適切に保管しましょう。

源泉徴収簿を基に行う「年末調整」の基礎知識は、以下の記事で解説しています。

なお、源泉徴収簿と類似した書類に、「賃金台帳」があります。 賃金台帳は、従業員の給与計算の根拠となる項目を記録した台帳です。労働基準法で作成・保管が義務付けられており、保管期間は最後に記入した日から5年間です。ただし、源泉徴収簿の役割も兼ねている場合は、7年間保存する必要があります。

給与所得者の扶養控除等申告書も7年間の保管が必要

この他にも、年末調整に関わる書類には保管期間が定められています。 「給与所得者の扶養控除等申告書」をはじめ、源泉徴収義務者を通して税務署に提出する以下の書類については、提出期日の年の翌年1月10日から7年間の保存が義務付けられています。 この間、税務署から要請があった場合は速やかに書類を提出しなければなりません。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

・給与所得者の配偶者控除等申告書

・給与所得者の基礎控除申告書(令和2年分以降)

・給与所得者の保険料控除申告書

・所得金額調整控除申告書(令和2年分以降)

・退職所得の受給に関する申告書

・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

万が一社員が退職した場合でも、定められた保管期間を過ぎていないものは期日まで社内で保管しておく必要があります。間違えて破棄してしまわないように注意しておきましょう。

従業員個人には保管義務はない

源泉徴収義務者である会社とは異なり、従業員個人には源泉徴収票を保管する義務はありません。しかし、住宅ローンの控除を申請する時は過去3年分の提出が求められたり、確定申告の修正依頼を行う際は過去5年分の提出が求められることもあります。

毎回の従業員の申請に応じて、会社は源泉徴収票の再発行を行う義務がありますが、頻繁な発行は経理・総務担当者の負担となります。そのため、源泉徴収票は会社だけではなく、個人でもしっかりと保管するように促しましょう。

次章では、源泉徴収票の主な利用用途や、従業員個人が保管すべき基準についてご説明します。

源泉徴収票が必要になる場面とは

源泉徴収票は、基本的に従業員の所得税が確定したタイミング(年末調整)で会社から従業員本人に提出する義務があります。 ただし、この他にも従業員個人から源泉徴収書を提出しなければならないこともあります。代表的な例としては、確定申告や還付申告、住宅ローンに関する控除申請などがあります。年金の支払い確認で使用されることもあります。 さらに、社員が退職した場合にも、1ヶ月以内に源泉徴収票を作成して送付する必要があります。

もしも上記のような理由で従業員個人から源泉徴収票の発行を求められた場合は、速やかに対応する義務があります。そのため、源泉徴収簿や、給与所得者の扶養控除等申告書などを適切に管理し、手続きをスムーズに行える状態にしておきましょう。

次章からは、年末調整関連の書類を保管する方法についてご紹介します。

源泉徴収簿の保管方法

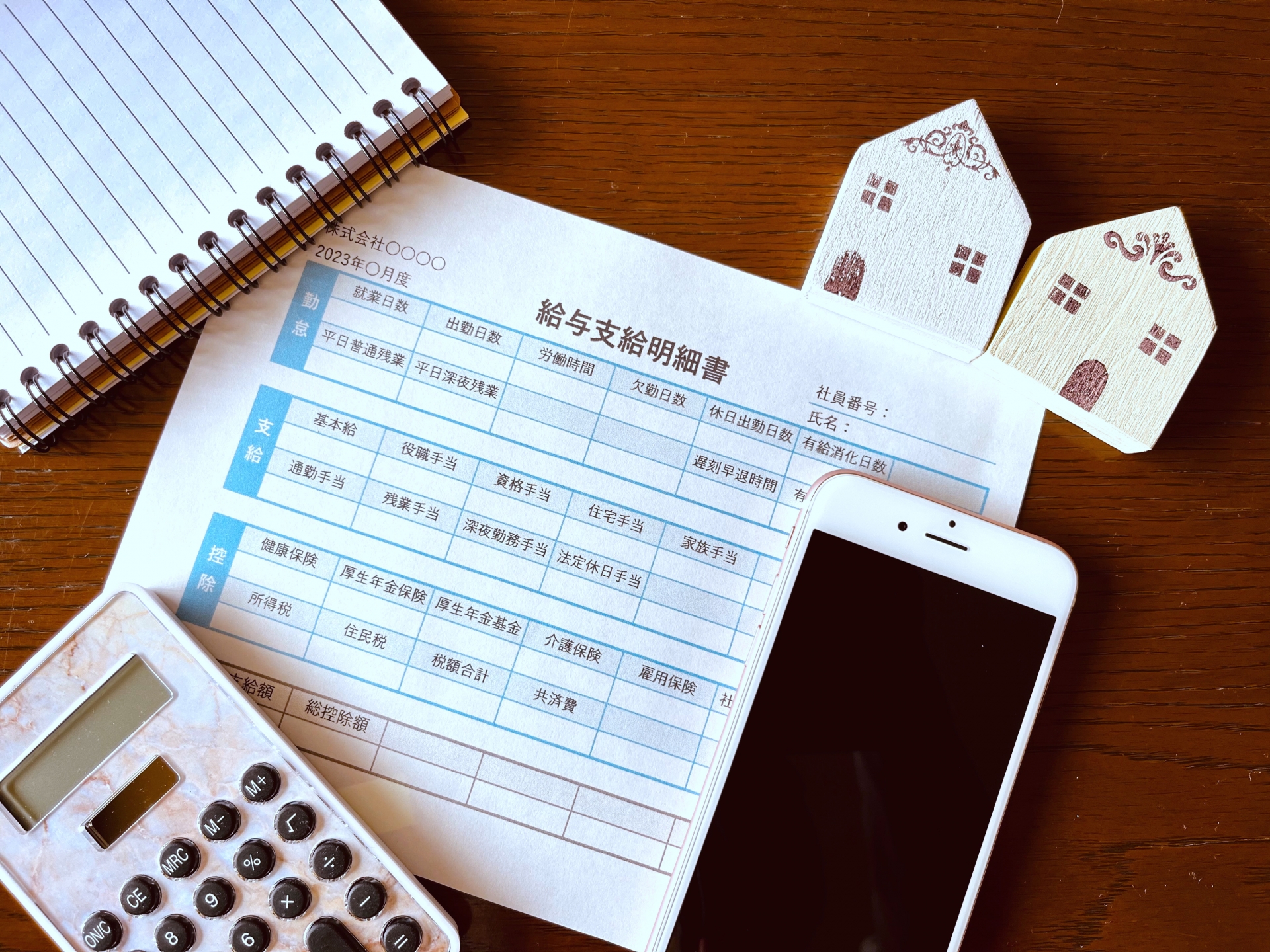

源泉徴収簿をはじめ、年末調整関係の書類を保管する方法は2種類あります。1つ目が紙で保管する方法、2つ目が書類を電子化し、データで保管する方法です。

紙で保管する方法

源泉徴収簿を紙で保管する場合、源泉徴収票の基となる帳簿毎、そして年度毎にファイリングすることがおすすめです。従業員別に保管する方法もありますが、この方法だと発行した帳簿の種類や枚数、保管期間の管理を個別に行わなければなりません。 したがって、なるべく管理の手間を削減するために、期限が来たものからまとめて廃棄できる環境を整えましょう。

紙ベースで帳簿を管理すると、発行にコストがかかる他、管理体制が属人化しやすくなります。帳簿の保管場所や廃棄状況、保管場所のセキュリティなどの情報は、担当者同士で共有し、適正に管理できるように注意しましょう。

データで管理する

源泉徴収簿をはじめ、給与に関する書類をデータで保管する方法もあります。 特に帳簿の保管期間は7年間にわたるため、紙で管理すると保管スペースの確保や発行にかかるコストの観点で懸念があります。そこで、源泉徴収簿や給与明細、また定期的に発行する書類をまとめて電子化し、ペーパーレス化することで、発行にかかるコストや保管の手間を減らすことができます。 受け取る側としてもPCやスマートフォン、タブレットなどでいつでも確認ができるため、利便性の向上にもつながります。

なお、給与明細のペーパーレス化にご関心のある方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

それでは、実際に源泉徴収簿を保管する際は、どのようなことに注意しなければならないのでしょうか。次章では、帳簿を保管する際に注意を払うべきポイントをご紹介します。

源泉徴収簿を保管する際の注意点

すぐに提出できる状態にしておく

まずは、源泉徴収票を速やかに提出できる体制を整えましょう。 会社は、年末調整の際や、従業員から発行申請があった際、また、税務署から関連書類の提出が求められた際に、源泉徴収票を発行する義務があります。源泉徴収票に関する書類は種類が多く、管理も煩雑化しやすいため、適切な保管体制を整えることが重要です。

個人情報の取り扱いに注意する

次に、源泉徴収票や帳簿に記載されている個人情報の取り扱いには十分に注意を払いましょう。給与関係の書類には、従業員の氏名や生年月日、マイナンバーといった「特定個人情報」も記載されています。 そのため、社内外で情報が流出しないように保管場所のセキュリティを常時担保する他、必要な安全措置を講じることが重要です。

「個人情報の保護に関する法律」では、個人情報の適正な取り扱いは会社の責務とされています。情報漏えいがあった場合はもちろんのこと、以下の「特定個人情報の適切な取り扱いに関するガイドライン」に背く対応を行った場合は違法とみなされる恐れがあります。担当者は必ず把握しておきましょう。

保管期間が過ぎた書類は適切な方法で廃棄する

保管期間が過ぎた書類は適切な方法で廃棄し、復元が不可能な状態にします。 具体的には、給与関係の書類を紙で保管していた場合は専門のシュレッダーにかけたり、専門業者に依頼して溶解処理を行ったりします。もしも、USBをはじめとする記録媒体に保管していた場合は粉砕処分を行います。

また、データで保管していた場合は、PCから完全に削除する(ごみ箱に移動させるだけでは復元が可能)、書類管理システムの手順に従って削除する、といった方法で復元できない状態にしましょう。

源泉徴収票・帳簿を適正に管理しよう

源泉徴収票自体に法的な保管期間は定められていませんが、関連する帳簿は7年間保管する必要がります。保管期間が終了する前に破棄・紛失すると行政指導の対象となる他、社員の申請手続きにも影響が出ます。また、個人情報保護の観点からも細心の注意を払って管理しましょう。

なお、年末調整・給与関係の書類は、データで管理することをおすすめします。紙ベースの管理で発生していた書類発行コストや業務の手間を削減でき、保管場所の確保が不要となるうえ、紛失・盗難・情報漏えいを防ぐためのセキュリティ管理もまとめて行いやすくなります。

DAIKO XTECHでは、給与明細や年末調整に関する書類を電子化し、WEB上で管理できるクラウド型サービス「i-Compass WEB給与明細」をご提供しています。

PCやスマートフォンなど、端末を問わずWEB上で管理でき、人事・労務ご担当者さまの業務率化やペーパーレス化、コスト削減に貢献します。「i-Compass WEB給与明細」の詳細にご関心のある方は、以下からぜひご覧ください。

おすすめのお役立ち資料はこちら↓