働き方改革の一環として2019年4月に規定された「時間外労働の上限規制」は、建設、運輸、医療分野などへの猶予期間も終了となる2024年4月以降、原則すべての事業者に適用されます。本記事では、2024年4月以降に必要な勤怠管理について解説します。

目次

「時間外労働の上限規制」の概要

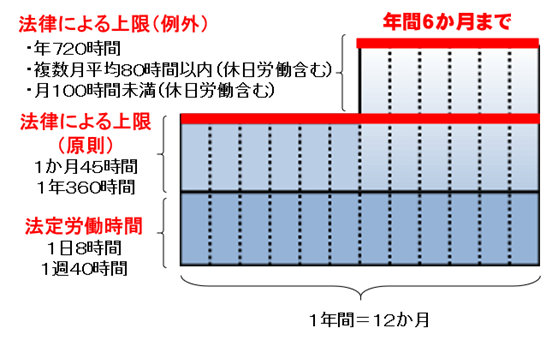

長らく行政指導により調整されてきた時間外労働(残業時間)は、法律として以下のように規定され、2019年4月から適用されました。

- 月100時間未満(休日労働を含む)

- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)

- 年720時間以内

- 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、上限を超えることは不可

- 上限規制に違反した場合の罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の設定

図表出所:厚生労働省

図表出所:厚生労働省

参考:厚生労働省 時間外労働の上限規制

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html

一方で、以下の事業・業務については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間(2024年3月まで)猶予されることとされました。

- 工作物の建設の事業

- 自動車運転の業務

- 医業に従事する医師

- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

参考:厚生労働省 時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

2024年3月をもってこの猶予期間が終了となり、2024年4月以降は以下の特例はあるものの、原則的にすべての事業者に時間外労働の上限規制が適用されることになります。

| 事業・業務 | 2024年4月以降の特例の概要 |

| 工作物の建設の事業 | 災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。 |

| 自動車運転の業務 | 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。 |

| 医業に従事する医師 |

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)となります。 ※別途、医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。 |

「勤務間インターバル制度」の概要

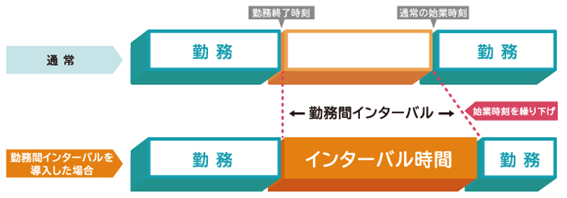

「勤務間インターバル」制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保するものです。

図表出所:厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト

休息時間(インターバル)の具体的な長さについては規定されていませんが、厚生労働省が公表している導入事例集では、9時間~11時間程度の事例が多く掲載されています。

2019年4月以降、「時間外労働の上限規制」に並行するかたちで、「勤務間インターバル制度」の導入は、事業主の努力義務となりました。

参考:厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト

https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/

「年次有給休暇の時季指定義務」の概要

年次有給休暇は、雇入れの日から起算して半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)に、年10日の有給休暇を付与することが法律で義務となっています。

参考:厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

「年次有給休暇の時季指定」とは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、その意見を尊重し、有給休暇取得日を指定して労働者に有給休暇をとらせる方法です。

年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。このため、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させることが必要となりました。

参考:厚生労働省 年次有給休暇の時季指定

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/salaried.html

「年次有給休暇の時季指定義務」も、「時間外労働の上限規制」に並行するかたちで、2019年4月以降義務化されました。

2024年4月以降に必要な勤怠管理の点検を

勤怠管理は、以下のいずれかの方法によることが原則とされています。

(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。

(イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

参考:厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf

したがって、経営者自身が現認し、労働者側が記録内容に合意すれば、手書きのノートでも、論理的には勤怠管理を運用することが可能と解されますが、当然のことながら、相当規模の事業者においては、上記(イ)による勤怠管理が現実的です。

出先での勤務が主体となる建設業や運輸業にあっては、すべての従事者について監督者による現認は不可能と考えられるため、スマートフォンなどを用いた適正な打刻運用による、勤怠時間の把握が必要になると想定されます。

また、勤怠管理状況を基に、本記事でもご紹介した「時間外労働の上限規制」への抵触リスクや、「勤務間インターバル」の運用状況、年次有給休暇の取得状況を可視化できる勤怠管理が必要となります。

DAIKO XTECHでは、給与計算の自動化はもちろん、健康経営や企業価値向上までを包括的に支援するソリューションを提供しています。2024年4月から必要となる勤怠管理に立脚したソリューションの提案も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

勤怠管理に関連する主な当社取り扱いソリューション

・勤次郎

・SuperStream

・GLOVIA iZ

おすすめのお役立ち資料はこちら↓

働き方改革に対応した勤怠管理システム導入について、比較表付きで分かりやすく解説しています!

比較表付き!働き方改革対応勤怠管理システム導入ガイド

- この記事を監修した人

- SMB向け業務システムのセールスエンジニアとしてキャリアをスタート。

400社以上の企業さまの販売管理・会計・給与システム導入に関与。

その後、さまざまなBtoB向けソリューションの企画・販促に携わり、SEO、MEOにも精通。

多くの企業さまの課題とその解決策をわかりやすくご紹介します。

- DAIKO XTECH株式会社

ビジネスクエスト本部

マーケティング推進部 - 三上 哲章