※こちらの記事は発行時(2019年7月)の文章のまま掲載を行っております。

Windows Server 2008/2008 R2の延長サポート終了(EOS:End Of Support)が、2020年1月14日に迫っています。EOS後は、OSが原因となったシステム障害やトラブルが発生してもマイクロソフトからのサポートが受けられないだけでなく、セキュリティ更新プログラムも配布されなくなります。それによって、様々な面で不安を抱えたままシステムを運用しなければならず、システムのトラブルは経営にも大きな打撃を与えかねません。サーバのリプレースはなぜ重要なのか、リプレース後はどのようにシステムを運用すればいいのか、どうすればスムーズにリプレースを成功できるのかなどについて、経営者が知っておくべきポイントを紹介します。

目次

サーバOSのサポート終了で発生する危険とは

2018年9月、マイクロソフトはクライアントPC向けのOSであるWindows 7に関しては、当初2020年1月14日に終了するとしていたサポートを、それ以降も有償で延長すると発表しました。これにより、2020年1月14日以降2023年1月14日までは、セキュリティ関連の有償延長サポートとして「Windows 7 Extended Security Updates(ESU)」が提供されます。

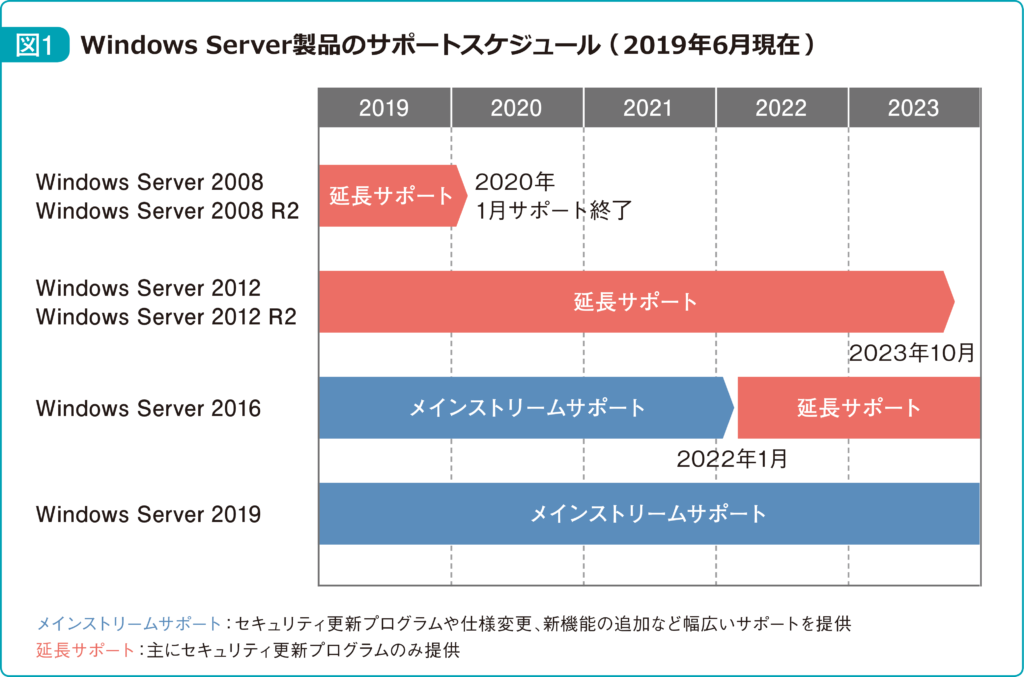

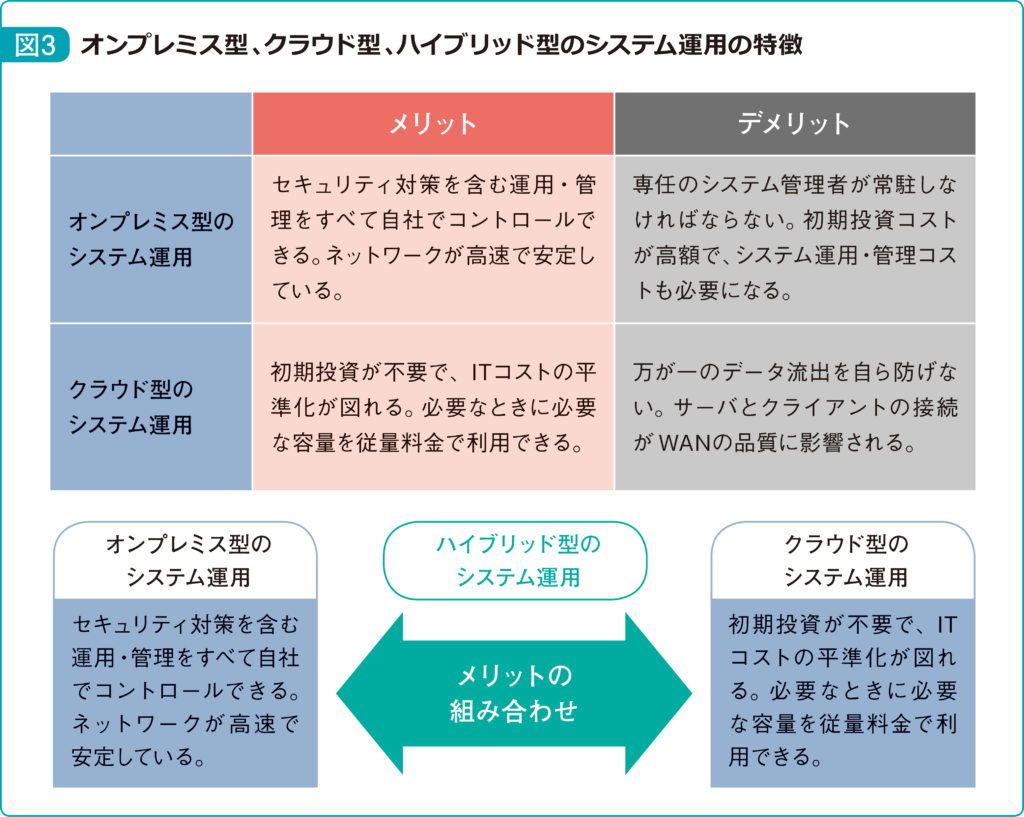

一方、サーバ向けOSであるWindows Server 2008については、当初発表されていた通り2020年1月14日で延長サポートが終了します(図1)。したがって、それ以降はセキュリティホールが見つかっても修正パッチが提供されず、安全に使い続けることはできません。

Windows Server 2008を、2020年1月14日のサポート終了後も運用し続けることで、どのようなことが危惧されるのでしょうか。

セキュリティ面での危険性

サポート終了後は、以下のような事態が発生します。

- 仕様変更や新機能の追加が行なわれなくなる

- セキュリティ更新プログラムが配信されなくなる

- 無償及び有償サポートが受けられなくなる

この中でも、「セキュリティ更新プログラムが配信されなくなる」ことで、

- サーバ環境への不正侵入

- 脆弱性が特定される懸念

- 情報漏えいの危険性

といった潜在リスクが増加します(図2)。 特に、どんなに最新のウイルス対策ソフトを導入していても、セキュリティホールを狙ったサーバへの不正侵入については、防ぎきれません。これは、2017年5月に発生した、Windows OSのセキュリティホールを突いたランサムウェア攻撃「WannaCry(ワナクライ)」が大きな教訓となっています。

アプリケーション未対応の危険性

WannaCry騒動は、クライアントPCのOSをWindows 7からWindows 10にアップグレードする重要性に、あらためて気付かされました。一方で、サーバOSがWindows Server 2008のまま、クライアントPCのOSをWindows 7からWindows 10にアップグレードした場合、Windows 10に対応したアプリケーションがWindows Server 2008では利用できないというケースも見られるようになりました。

会計ソフトや給与計算などのアプリケーションを提供するソフトウェアメーカーは、2020年1月14日以降はWindows Server 2008をサポート対象から外す可能性があります。また、組み合わせとしては対応していたとしても、税制対応などの修正には対応しないなど、事実上の非サポートも考えられます。その場合には、最新のサーバOSにリプレースせざるを得ないのです。

ハードウェアトラブルの危険性

現状でWindows Server 2008を使用している企業は、Windows Server 2012が出荷される前にサーバをリプレースしていた可能性があり、その場合すでにサーバマシンの利用が6年を超えているでしょう。

そうでない場合でもマシン本体は、導入から5年を経過すると、故障率が急に上がります。故障の際、部品が入手できずメンテナンスが不可能となると業務に大きな影響が出てしまうのです。

サーバOSリプレース後のシステム運用の選択肢

Windows Server 2008からのサーバOSリプレースを考えた場合、前回のサーバ導入時に比べて、システム環境が大きく変化していることを念頭に置きましょう。最近では仮想環境やクラウド環境が一般化したことによって、システム運用や管理の負担は大きく低減しています。

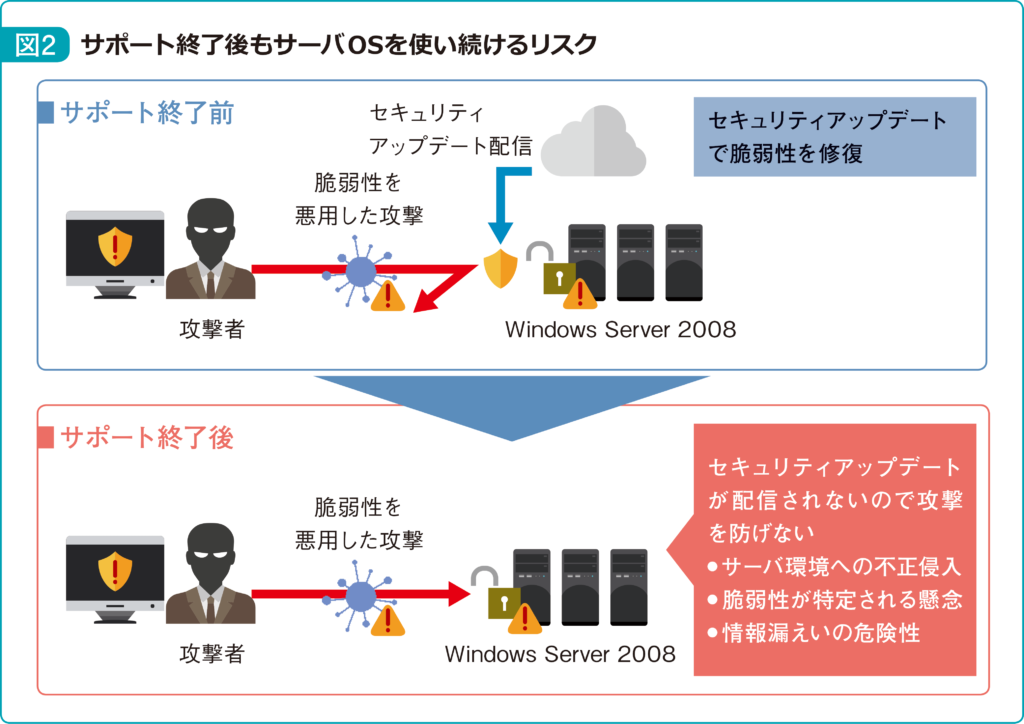

サーバOSリプレース後のシステム運用としては、以下の3つのタイプが考えられます。

●オンプレミス型(サイロ型)

従来行なわれてきたサーバの管理方法。サーバマシンからストレージ装置、ネットワーク装置などを自社に置き、システム管理担当者が運用や管理を行ないます。

●クラウド型

外部のクラウド上にサーバを置き、社内のクライアントPCからネットワークを介してアクセスしてシステムを運用する方法。

●ハイブリッド型

オンプレミス型とクラウド型を併用してシステムを運用する方法。

それぞれの運用タイプによって特徴があるので、以下でその違いを詳しく見てみましょう(図3)。

オンプレミス型によるシステム運用の特徴

オンプレミス型のメリット

自社のサーバにすべてのデータが保管されているので、自ら厳重にシステムを管理していれば、データが外部に流出する危険性が低いという安心感があります。冗長化やセキュリティ対策を含むサーバの運用や管理のすべてを、自社で細かくコントロールできます。

また、オンプレミス型のシステムの場合の多くは、サーバとクライアントがWAN(Wide Area Network:遠距離の場所をつなぐ、誰もが自由に接続できるネットワーク)を介さずにつながっているため、両者の連携が高速で安定しているというメリットもあります。

オンプレミス型のデメリット

自社でサーバの運用や管理を行なうためには、そのスキルを持つ専任スタッフが社内に常駐していなければならず、その分の人件費が必要になります。

また、自社でハードウェアを導入する初期コストや、空調設備も含めた電気代も負担する必要があります。

大災害発生時に建物自体が被害に遭い、すべてのデータが消失するようなことも、避けなければなりません。そのために、サーバを二重化し、冗長化構成にするといった対応が必要で、設備コストが大幅に増えてしまうこともあります。

オンプレミス型に向いているシステム運用

社外に持ち出すことができない、著作権を含む知的財産権や個人情報などを社内で管理したり、絶対にストップできない金融系のシステムの冗長構成を自社で構築するような業種では、オンプレミスでのサーバ運用を選択せざるを得ません。

ほかにも、CADの設計データなど大容量のファイルを社内でやりとりする製造業などでは、安定してデータがやりとりできるオンプレミスでのシステム運用が向いていると言えます。

クラウド型によるシステム運用の特徴

クラウド型のメリット

自社でサーバマシンやストレージ装置などのハードウェアを購入する初期コストや、電気代などの運用コストが不要です。

また、自社でサーバの運用や管理を行なう必要がないので、専任のシステム担当者がいなくても、日常的にシステムを利用できます。

大規模災害への備えに関しても、クラウドサービスのプロバイダー側の仕組みとして、臨時の電源系統や自家発電設備を備えていたり、複数のデータセンターを使って常に同期をとっているものもあり、自社で冗長化構成にする必要がありません。

クラウド型のデメリット

クラウドにサーバを置くということは、データが手元にないので、万が一の際のデータ流出を防止する対策を自社で施すことができません。

また、クラウドに置かれたサーバと社内のクライアントPCは、WANを介しての接続となります。これによって、オンプレミス型のシステム構成とは違い、サーバとクライアントとのデータの送受信が、WANの品質に左右されます。

クラウドの場合は、利用に応じて従量課金・月額課金による料金が発生するのですが、運用形態や運用期間などによっては、オンプレミス型よりも運用コストが高額になってしまう場合もあります。

クラウド型に向いているシステム運用

メールサーバやWebサーバのように、WANを介することで遅延が生じても、それほど業務に影響を与えないサーバなどは、クラウド型でのシステム運用に向いていると言えます。

また、スタートアップなど、当初は少人数で起業し、徐々に人を増やしていこうと考えている企業などは、先を見越して最初から大きなシステムを導入しておくという無駄がなくなります。

「キャンペーン用のWebサイトが急に必要になった」といった場合でも、コンソール画面から数クリックでサーバを立ち上げたりストレージを拡張したりといった、柔軟でスケーラブルな対応が可能になります。

ハイブリッド型によるシステム運用の特徴

オンプレミスとクラウドのメリットが生かせる

ハイブリッド型のシステム運用では、まさにオンプレミス型のシステム運用とクラウド型のシステム運用のメリットが生かせます。

最近の事例では、これまでオンプレミスだけでシステムを運用してきた企業が、クラウドのメリットも生かしたシステム運用を取り入れようと、サーバの一部をクラウドに移行することで、ハイブリッド型の運用に切り替えるケースも増えているようです。

先述のように、知的財産権や個人情報など、自社から外に出したくない情報の管理はオンプレミスで運用し、メールサーバやWebサーバのように遅延が生じても業務に影響を与えないサーバはクラウドで運用するというケースです。

基幹システムの運用もハイブリッドに

最近では、基幹システムについても、一部の運用をクラウドに移行しようと考える企業も増えてきました。

従来のオンプレミス型の基幹システムでは、所定のデスクやPCでしか業務ができないという制約があります。オンプレミス型の基幹システムの運用をクラウド型の運用に移行すれば、インターネット環境が整った場所であれば、いつでも、どこでも仕事ができます。

社内であれ社外であれ、必要な場所で必要なときに業務が行なえ、業務の効率化も図れるので、働き方改革の促進につなげていくこともできます。

このように、メリットが大きいハイブリッド型のシステム運用ですが、逆にオンプレミス型とクラウド型のデメリットを引き継ぐ場合もあります。したがって、移行を検討する際には、自社のシステム運用においてどのようなメリットがあるのか、システム部門とユーザー部門を交えて詳細に検証することをお薦めします。

サーバリプレースを成功させるポイント

以上で挙げた3つのタイプのうち、どのタイプのシステム運用を採用するにしても、Windows Serverを継続して利用するならば、後継のサーバOSはWindows Server 2019を選択することになるでしょう。特に、Windows Server 2019は、マイクロソフトのAzureというクラウドサービスとの連携に力を入れて開発されたサーバOSですから、ハイブリッド型のシステム運用にも適しています。

一方、サーバのリプレースにあたってのポイントは、オンプレミス型のシステム運用を継続する場合と、オンプレミス型からクラウド型やハイブリッド型に移行する場合で違いがあります。

オンプレミス型を継続する際のポイント

オンプレミス型のシステム運用を継続する場合には、組織の業務形態や規模に合わせたハードウェアの選定が必要になります。また、複数のサーバや記憶装置などを連携させるためのシステム設計や、導入後の事後検証が必要になり、その時間もサーバのリプレースのスケジュールに組み込んでおく必要があります。

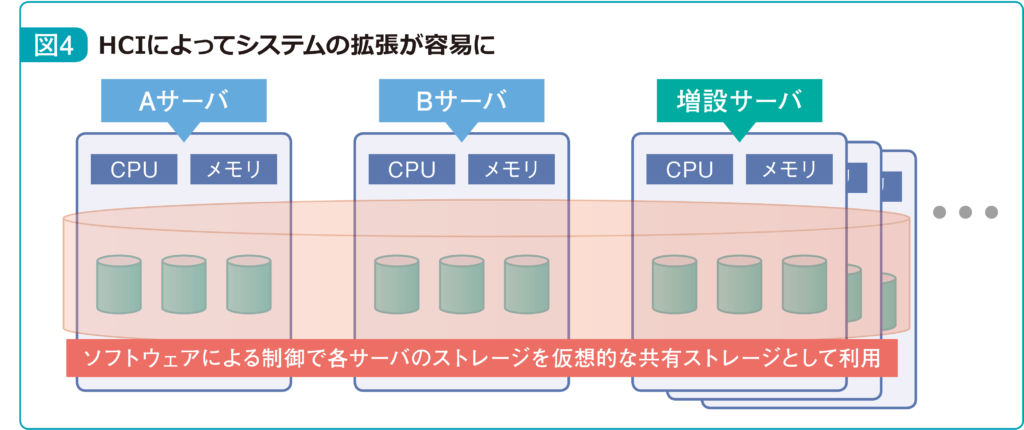

そういったシステム設計や検証の負担を軽減するために、最近では、複数サーバの内部ストレージを1つの仮想的な共有ストレージとして扱う、HCI(ハイパーコンバージドインフラ)と呼ばれる、次世代の仮想化インフラも注目を集めています(図4)。

オンプレミス型からクラウド型に移行する際のポイント

オンプレミス型のシステム運用をクラウド型に移行する際に注意すべきポイントは、ネットワークに関する課題です。

オンプレミスで運用されていたシステムのアプリケーションは、同一ネットワーク内で利用されていました。そのため、ネットワークの遅延については考慮されていません。一方で、クラウド側のサーバに置かれたアプリケーションでは、WANを介することによる遅延を考慮する必要があります。

また、クラウドの中でもパブリッククラウドと呼ばれるサービスを利用する場合、クラウドのサービスプロバイダー側で、サーバマシンを複数の企業でシェアさせているケースがあります。こうしたケースでは、同じサーバマシンをシェアしている他社が一時的に大きな負荷の処理を行なうと、自社の処理にも影響が出てしまいます。

ネットワークの遅延に関する課題は、クラウドと自社システムを結ぶ回線を、VPNと呼ばれる仮想的な専用回線にすれば解決でき、パブリッククラウドに関する問題も、サーバマシンを自社専用で使うプライベートクラウドと呼ばれるサービスを選択すれば解決できます。

また、どうしても、2020年までにリプレースの準備が間に合わないと判断した場合は、現状のサーバシステムをAzureに移行すれば、追加料金なしでセキュリティ更新プログラムが3年間延長できます。

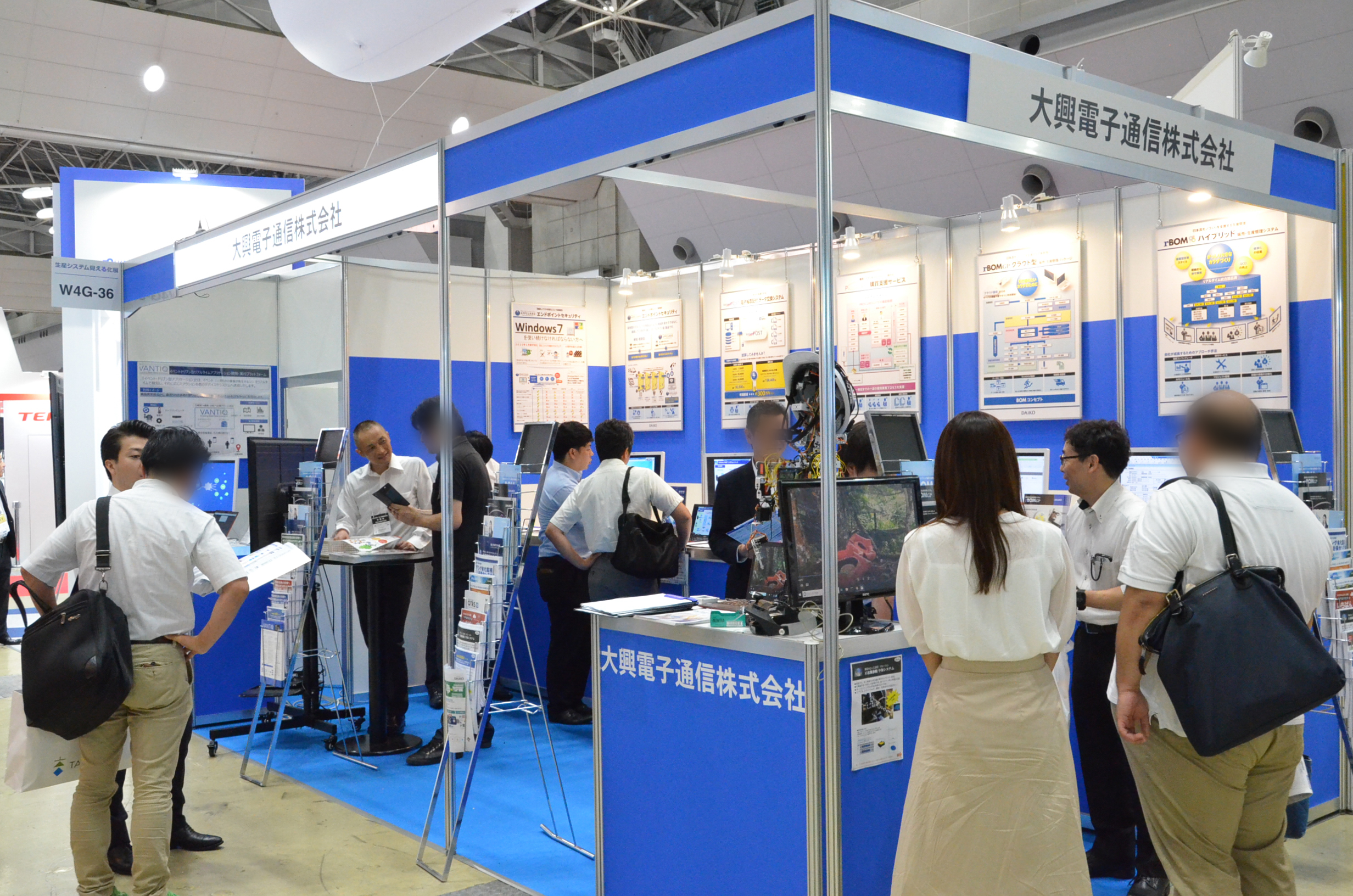

DAIKO XTECHでは、サーバのリプレースにあたって、お客さまのシステム運用のスタイルがオンプレミス型とクラウド型のどちらに向いているか、ハイブリッド型にすることによるメリットの掘り起こしなども、事前に検証させていただきます。1日も早いサーバリプレースのために、お気軽にご相談ください。

本記事はD’sTALK Vol.48の掲載コンテンツです。

その他の掲載コンテンツは下記のページからご覧ください。

https://www.daiko-xtech.co.jp/daiko-plus/ds-talk/vol-48/

本文中に記載の製品名、会社名は各社の商標または登録商標です