製造業の現場において「紙ベースの業務が多くて情報伝達に時間がかかる」「書類の保管スペースが圧迫されている」「テレワークを導入したいが紙文化が障壁になっている」といったお悩みは、多くの管理職の方が直面する問題です。

これらの課題は、ペーパーレス化を推進することで解決の糸口が見えてきます。ペーパーレス化は、単に紙をなくすだけでなく、業務プロセスの見直し、コスト削減、生産性の向上、そして従業員の働き方改革にもつながる重要な取り組みです。

この記事では、ペーパーレス化を成功させるために不可欠な各種ツールの特徴や選び方のポイント、具体的な活用シーン、そして導入をスムーズに進めるためのステップをわかりやすく解説します。

目次

製造業でペーパーレス化が求められている理由

ペーパーレス化は、製造業が直面する人手不足・業務の属人化・情報の分断など、構造的な課題を解決する有効な手段です。単なるコスト削減や環境配慮ではなく、企業競争力の維持・強化のために今すぐ対応が求められる課題として注目されています。

ここでは、製造業におけるペーパーレス化が必要とされる7つの理由を解説します。

人手不足・労働力確保への対応

深刻な人手不足に対し、ペーパーレス化は限られた人材を有効に活かすための現実的な解決策です。紙の書類にかかる作成・印刷・回覧・承認などの手間を省くことで、従業員の負担を減らし、本来力を注ぐべき生産や改善の業務に集中しやすくなります。

例えば、日報や稟議書をデジタル化するだけでも、時間と労力に大きな余裕が生まれます。

その結果、少ない人数でも生産性を維持できるうえ、働きやすい職場づくりが採用力や定着率の向上にもつながります。

業務効率化・生産性向上

ペーパーレス化は、製造現場の生産性を引き上げる手段です。情報伝達のスピードと正確性が格段に向上し、業務のムダや手戻りを防げます。紙中心の運用では、設計変更の伝達ミスや書類の所在不明などで時間と労力が失われがちです。

ペーパーレスツールを活用すれば、最新情報の即時共有や検索性の向上により、現場の判断や対応もスピーディになります。結果として、リードタイムの短縮や品質向上、機会損失の防止につながるでしょう。

下記は業務効率化・生産性向上の一例です。

|

改善される業務 |

具体的な効果 |

|

情報検索 |

最新の図面や作業指示書、過去の製造履歴などをキーワード検索で瞬時に発見 |

|

情報共有 |

設計変更などの重要情報がリアルタイムで関係部署に共有され、伝達ミスや手戻りを防止 |

|

承認プロセス |

稟議書や申請書の承認がシステム上で完結し、意思決定のスピードが向上 |

|

現場作業 |

タブレット端末でマニュアルやチェックリストを確認でき、作業の正確性と効率が向上 |

コスト削減・スペース有効活用

ペーパーレス化がもたらす「コスト削減」の効果は、単に紙やインク代が不要になるだけではありません。

目に見えにくい間接的なコストも含め、企業の収益構造に大きな影響を与えます。

ペーパーレス化によって具体的には、以下のようなコスト削減が期待できます。

|

削減されるコストの分類 |

具体的な内容例 |

|

直接コスト |

用紙購入費、インク・トナー代、プリンターのリース・保守費用、印刷・コピー料金 |

|

保管・管理コスト |

ファイルキャビネットや棚の購入費、外部倉庫の賃料、書類の廃棄委託費用 |

|

輸送・通信コスト |

書類の郵送費、拠点間での運搬費、FAX通信費 |

|

間接的な人件費 |

書類のファイリング、検索、持ち運び、承認のための移動などにかかる時間 |

加えて、書類を保管していた書庫やキャビネットといった物理的なスペースを解放できる点もペーパーレス化の大きなメリットです。

空いたスペースを生産ラインの増設や従業員の福利厚生施設など、より生産的な目的のために有効活用することが可能となり、企業の資産価値向上にもつながります。

品質管理・情報の正確性向上

品質向上にも、ペーパーレス化は不可欠です。手書き記録や紙の手順書では、ミスやばらつきが避けられず、安定した品質管理が難しくなります。デジタル化により、作業手順や検査結果をリアルタイムで正確に記録・共有できるようになり、ヒューマンエラーの削減と品質の均一化が実現できます。

さらに、蓄積されたデータを分析することで、継続的な改善にもつなげられ、結果として、製品の信頼性が高まり、顧客満足の向上にも直結します。

脱属人化・情報共有の強化

「この業務のことは、担当のAさんにしかわからない」といった属人化の状態は、業務の停滞や技術継承の断絶といった大きな経営リスクをはらんでいます。ペーパーレス化は、個人の知識やノウハウを組織全体の資産へと変える「脱属人化」を推進するのに効果的な手段です。

文書管理システムなどのツールを活用し、これらの情報をデジタルデータとして一元管理することで、組織は以下のようなメリットを享受できます。

|

課題(属人化) |

ペーパーレス化による解決策 |

期待される効果 |

|

ベテランの勘やコツ |

作業手順を動画マニュアル化し、タブレットでいつでも閲覧可能にする |

新人でも熟練者の動きを視覚的に学ぶことができ、教育期間の短縮と技術レベルの平準化が進む |

|

担当者しか知らない情報 |

過去のトラブル事例や顧客との交渉履歴をデータベース化し、共有する |

担当者不在時でも迅速な対応が可能になり、業務の停滞を防ぐ |

|

部門間の連携不足 |

設計、製造、品質保証など各部門の情報を一元管理するプラットフォームを導入する |

全員が同じ最新情報を共有することで、部門間の壁がなくなり、円滑な連携と迅速な意思決定が促進される |

環境配慮・SDGs対応

企業の社会的責任(CSR)やSDGs(持続可能な開発目標)への貢献は、今や取引先選定や人材採用、さらには金融機関からの投融資においても重要な評価軸となっています。ペーパーレス化は、企業が取り組むことのできる、最もわかりやすく効果的な環境配慮活動の一つです。

紙の使用量を削減することは、単に経費を抑えるだけでなく、以下のような地球環境の保護に直接的に貢献します。

- 森林資源の保護:紙の主原料である木材の伐採を抑制

- CO2排出量の削減:紙の製造、輸送、そして廃棄といった一連のプロセスで排出される二酸化炭素を削減

- 省エネルギーの推進:プリンターや複合機の稼働が減ることで、オフィスや工場全体の消費電力削減に貢献

こうした具体的な取り組みを企業のウェブサイトや統合報告書などで積極的にアピールすることは、環境意識の高い顧客やステークホルダーからの共感と信頼を得ることにつながります。

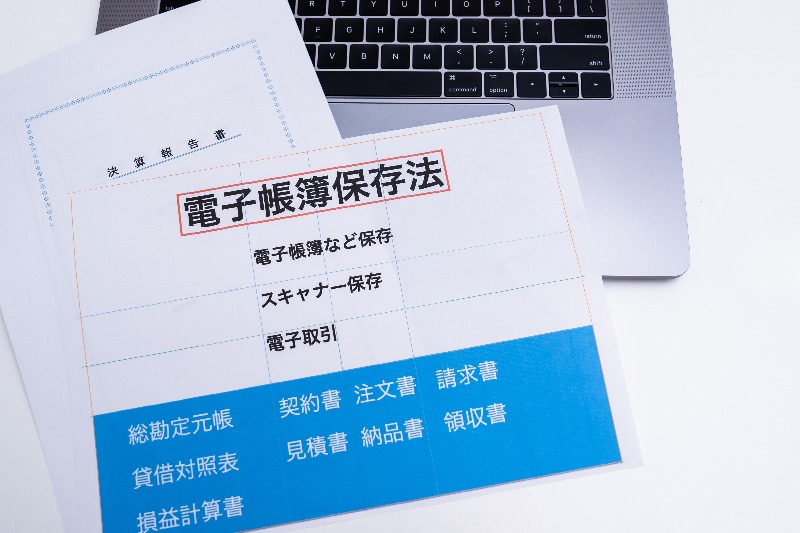

DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の一環

ペーパーレス化はDXを実現するための不可欠な第一歩です。DXは単なるIT導入ではなく、業務やビジネスモデルの変革を目指します。そのためには正確なデジタルデータの蓄積が必須です。

紙の情報はそのままでは活用できないため、ペーパーレス化でデータをデジタル化し、ERPやMESなどと連携させることが必要です。これが全社的なデータ活用と高度なDX施策の基盤となり、変革を成功に導きます。

【目的別】ペーパーレス化を実現するためのツールの種類

製造業の現場では、業務ごとに求められる機能や解決すべき課題が異なります。ペーパーレス化を成功させるためには、目的に合わせた最適なツールを選定し、現場の実情に即した運用を行うことが重要です。ここでは、目的別に代表的なペーパーレスツールを紹介します。

文書管理の工数削減・省スペース化に最適なツール

紙書類の保管・管理に多くの手間とスペースを費やしている現場では、文書管理システムやワークフローシステムの導入が有効です。

文書管理システム

文書の保管、共有、検索、そして版管理(バージョン管理)を一元的に行うための専用システムです。

単にファイルを保存するだけでなく、文書のライフサイクル全体を管理できるのが大きな特徴です。

例えば、図面管理やISO文書管理、品質記録の保管などに多く使用されています。

ワークフローシステム

各種申請書や稟議書といった書類の承認プロセスを電子化するシステムです。紙の書類を回覧する手間や承認の滞留を防ぎ、意思決定のスピードを向上させます。

文書管理と連携し、承認された文書を自動で保管する機能を持つものも多くあります。例えば、経費精算や出張申請などを電子化し、総務部門や経理部門の確認作業の効率化が可能です。

情報共有の促進に最適なツール

情報の伝達速度は、企業の競争力に直結します。特に、工場、営業所、本社など、物理的に離れた拠点間でいかにスムーズに情報共有を行えるかは、製造業にとって重要な課題です。部門や拠点の壁を越えた円滑なコミュニケーションを実現するツールを紹介します。

オンラインストレージ

インターネット上のサーバーにファイルを保管・共有するサービスです。場所やデバイスを問わずにアクセス可能で、大容量データのやり取りに適しています。

例えば、営業担当者が客先で製品カタログや技術資料をタブレットで提示することも可能です。

ビジネスチャットツール

テキストメッセージを中心にファイルや画像をリアルタイムにやり取りできるコミュニケーションツールです。メールよりも迅速で手軽な意思疎通が可能になります。

現場でのトラブル発生時に、写真付きで状況を関係部署へ即時報告する使用も効果的です。

Web会議ツール

映像と音声を用いて、遠隔地の相手とオンラインで会議ができるシステムです。画面共有機能を使えば、同じ資料を見ながらの打ち合わせも可能です。

Web会議ツールを使うと、海外の取引先との商談や技術的な打ち合わせに活躍します。

取引先との書面やり取りの迅速化に最適なツール

製造業では取引先との書面のデジタル化がビジネス全体のスピードアップに不可欠です。

契約書や発注書、請求書などのやり取りをペーパーレス化することで、効率的な連携と迅速な業務推進が可能になります。

電子契約システム

契約の締結から契約書の保管までをクラウド上で完結できるサービスです。紙の契約書のように、印刷、製本、押印、郵送といった手間とコストが不要になります。

電子署名とタイムスタンプにより、法的な有効性も担保されています。

例えば、サプライヤーとの間で締結する基本契約やNDA(秘密保持契約)を電子化し、取引開始までの時間を短縮する使い方も効果的です。

EDI(電子データ交換)

EDIとは、Electronic Data Interchangeの略で、企業間の取引データを専用回線やインターネットを通じて、標準的な規約(フォーマット)に基づいて自動的に交換する仕組みです。大手の発注元からの注文データを自社の受注システムに直接取り込んだり、自社からの発注データをサプライヤーのシステムに直接送信したり、手入力によるミスや時間的ロスをなくします。

主に受発注業務で多く活用されています。

会議のペーパーレス化に最適なツール

会議のペーパーレス化は、コスト削減や準備の手間を省くだけでなく、会議そのものの質を高める効果も期待できます。

ペーパーレス会議システム

会議資料をサーバー上で一元管理し、参加者は各自のPCやタブレット端末で資料を閲覧するシステムです。

代表的なツールには、Zoomやスマートセッション、TIMO Meetingなどさまざまなものがあります。

紙の資料では難しかったインタラクティブな会議運営が可能となり、議論の活性化と意思決定の迅速化に貢献します。

紙媒体の電子化に最適なツール

これまでの業務で蓄積された大量の紙の書類も、ペーパーレス化を進める上での大きな課題です。

過去の図面や契約書、品質記録といった資産を有効活用するためには、これらをデジタルデータに変換する必要があります。

以下に紙媒体を電子化するおすすめのツールを紹介します。

OCR/AI OCR

OCR(Optical Character Recognition/Reader)は、スキャナーなどで読み取った画像データから、文字情報を認識し、テキストデータに変換する技術です。

AI OCRは、これにAI(人工知能)技術を組み合わせることで、従来のOCRでは難しかった手書き文字や、非定型なフォーマットの帳票でも高い精度で読み取ることができます。

例えば、手書きの作業日報から作業時間や内容をテキストデータ化し、生産性の分析や改善活動に活用できます。

スキャニングサービス

社内に蓄積された大量の紙媒体を、専門業者がスキャンして電子データ化するアウトソーシングサービスです。

自社でスキャナーを用意したり、作業人員を確保したりする必要がなく、手間と時間をかけずに過去の文書を電子化できます。

ファイル名のルール決めやインデックス作成など、後の検索性を高めるための作業も依頼できます。

その他の代表的なペーパーレス化に最適なシステム

これまで紹介したツール以外にも、製造業特有の業務においてペーパーレス化を支援するシステムが活躍しています。

以下では、製造業特有のペーパーレス化に最適なシステムを紹介します。

勤怠管理システム

従業員の出退勤時刻を記録・管理するシステムです。

タイムカードや出勤簿といった紙媒体での運用をなくし、勤怠データを自動で集計します。

適正な労働時間管理とコンプライアンス強化につながります。

名刺管理システム

名刺管理システムは、スキャナーやスマートフォンのカメラで名刺を撮影するだけで、社名や氏名、連絡先といった情報を高精度でデータ化し、社内全体で共有可能な顧客データベースを構築するツールです。

データ化された名刺情報に、商談履歴や担当者を紐づけて管理することで、担当者が不在でも他の社員が対応できたり、部門を横断した人脈の活用が可能になります。

自社に最適なペーパーレスツールを選ぶポイント

ペーパーレス化の成否は、自社の課題に即したツールをいかに戦略的に選定できるかにかかっています。

単に機能の多さや知名度だけで選んでしまうと、「導入したものの現場で使われない」「期待したほどの効果が得られない」といった失敗に陥りかねません。

ここでは、自社にとって真に価値あるツールを見極めるための6つの重要なポイントを解説します。

現状把握と業務ニーズの明確化

最適なツール選定の第一歩は、自社の課題と改善目標を明確にすることです。目的が曖昧なままツールを導入するとミスマッチが生じ、現場の混乱を招きます。

まずは「何のために、どの業務を、どのように改善したいのか」という課題とゴールを徹底的に明確化することが不可欠です。

必要な機能の見極め

ツール選定では、「必要十分な機能」を備えたものを選ぶことが肝心です。多機能だからといって最適とは限らず、かえって現場に負担をかけることもあります。「必須機能」と「希望機能」に機能を仕分け、自社ニーズに合ったものを見極めましょう。

|

機能の分類 |

定義と具体例(製造業の場合) |

|

(必須機能) |

この機能がなければ、設定した課題解決の目的を達成できない、代替不可能な機能。 ・図面管理:厳格な版管理機能 ・経理業務:電子帳簿保存法への完全対応 ・受発注業務:EDI連携機能 |

|

(希望機能) |

あれば業務がさらに便利になるが、なくても目的達成は可能な付加機能。 ・多言語対応機能 ・高度なデータ分析機能 ・チャット連携機能 |

使いやすさ・操作性

どんなに高機能で優れたツールを導入したとしても、実際にそれを使う従業員が「操作が難しい」「使い方が分からない」と感じてしまえば、定着せずに形骸化してしまいます。

特に、年齢層が幅広く、必ずしも全員がIT機器の操作に習熟しているとは限らない製造現場においては、「誰にとっても直感的で分かりやすい」という操作性が重要な選定基準となります。

ツールの定着率を高め、導入効果を最大限に引き出すためには、以下の点を重点的にチェックしましょう。

- 製品カタログやウェブサイトの情報だけで判断せず、必ず無料トライアル期間やデモンストレーションを利用しましょう

- 工場の製造ラインや外出先など、さまざまな場所での利用が想定されます。PCだけでなく、スマートフォンやタブレットでも快適に操作できるかを確認しましょう

- マニュアルを熟読しなくても、基本的な操作が直感的に行えるかどうかは、日々の利用ストレスを大きく左右するポイントです

セキュリティ

ペーパーレス化において最大の懸念は、情報漏えいリスクです。設計図や技術情報、顧客データといった機密情報を扱う製造業にとって、これは事業継続に関わる重大な問題です。紙と違い、デジタルデータは外部からの攻撃や内部不正の対象にもなり得るため、ツール選定の際はセキュリティ性能を最優先で確認する必要があります。

信頼できるツールかどうかを判断するために、最低限、以下の項目は確認しましょう。

|

確認すべきセキュリティ項目 |

具体的な内容と重要性 |

|

通信・データの暗号化 |

第三者による盗聴や不正アクセスを防ぐための基本的な対策(SSL/TLSなど) |

|

アクセス権限設定 |

部署や役職、個人単位で「誰が、どの情報に、どこまでアクセスできるか」を細かく制御できるか |

|

本人認証機能 |

ID/パスワードに加え、IPアドレス制限や二段階認証など、なりすましを防ぐ仕組みがあるか |

|

監査ログ機能 |

「いつ、誰が、何をしたか」という操作履歴がすべて記録され、追跡できるか。不正の抑止と原因究明に不可欠 |

|

第三者機関による認証 |

情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS/ISO27001)など、客観的な安全性の証明となる認証を取得しているか |

|

データセンターの安全性 |

データが保管されるデータセンターの物理的なセキュリティや災害対策が万全か |

既存システムとの連携

ペーパーレスツールの価値を最大化するためには、社内で既に稼働している他のシステムとの連携が不可欠です。

各システムがバラバラに稼働している状態では、データの分断(サイロ化)を招き、システム間でデータを手作業で転記するような非効率な業務が新たに発生しかねません。

目指すべきは、データを一元的に管理し、業務プロセス全体をシームレスにつなぐことです。

例えば、以下のような連携が実現できれば、業務効率は飛躍的に向上します。

- ワークフローシステム × 会計システム:承認された経費精算や支払依頼のデータが、自動で会計システムに連携され、仕訳入力の手間がなくなる

- 電子契約システム × 顧客管理システム(CRM):締結した契約書データが、自動で顧客情報に紐づけて保管される

- 文書管理システム × 基幹システム(ERP):生産管理システムから出力される製造指示書や検査成績書が、自動で文書管理システムに登録・保管される

ツール選定の際には、API(Application Programming Interface)連携の柔軟性や、自社で利用しているシステムとの連携実績が豊富かどうかを必ず確認しましょう。

サポート体制・運用支援

ペーパーレス化を成功させるカギは「導入後の運用定着」です。ツールは導入して終わりではなく、現場で使われて初めて価値を発揮します。

そのため、操作サポートや運用支援など、ベンダーのサポート体制を事前に確認し、継続的に伴走してくれるパートナーを選ぶことが重要です。

ペーパーレス化ツールを活用して業務効率化やテレワーク化を実現させましょう

ペーパーレス化は情報共有のスピードと精度を向上させ、属人化していた業務を標準化し、さらには全社的なデータ活用のための土台を構築します。

調達・購買部門においても、ハンコ文化やFAX業務からの脱却は急務と言えるでしょう。

テレワーク実現と業務効率化を同時に達成するためには、調達プロセス全体のデジタル化が不可欠です。

脱ハンコ・紙書類を進める調達・購買業務のシステム化について、具体的な取り組み方法と導入効果を詳しく解説した資料をご用意しています。

製造業の競争力強化に向けた第一歩として、ぜひご活用ください。

おすすめのお役立ち資料はこちら↓