売掛金とは、企業が提供した商品やサービスの対価を後で受け取る権利のことであり、買掛金は商品やサービスを受け取った対価を支払う義務を指します。どちらも、取引先との間で行われる代金の後払い取引です。特に企業経営者や会計責任者にとって、売掛金と買掛金の概要を理解することは、資金繰りや経営状況を理解する上で重要となります。

そこで本記事では、売掛金・買掛金の違いや適正なバランス比率について解説します。また、会計処理上の相殺方法についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

売掛金とは?未回収の代金

売掛金(うりかけきん)とは、企業が製品やサービスの売上代金を将来的に受け取る権利を表す勘定科目です。貸借対照表の「資産の部」に分類される「流動資産」の一つであり、製品・サービスへの代金の支払を後日相手方に請求する場合の会計処理で用いられます。

例えば、顧客に対して商品を納品して、「代金支払いは後日」と約束した場合、この代金が売掛金です。

手形のような証書が発行されるものではないため、信用をベースに成り立つ取引と言えます。適切に管理ができていないと企業の資金繰りに大きく影響を及ぼすため、会計責任者は正しい理解と対処が必要です。

売掛金の意味と覚え方

売掛金は、商品やサービスを利用した時点で代金を受け取っていませんが、将来的に受け取る予定のお金です。売上の一部でありながら未回収であることが特徴と言えます。

例えば、友達とのランチで「今日払ってくれた分は来週返すね!」というシチュエーションをイメージするとわかりやすいかもしれません。ビジネスでは正式な契約に基づいて発生する売掛金という扱いになります。

買掛金とは?未支払の代金

買掛金(かいかけきん)とは、企業が商品やサービスを仕入れた際、代金を後日支払う義務を表す会計科目です。貸借対照表では「負債の部」に分類される「流動負債」の一つで、掛取引による仕入れの際に発生します。

例えば、取引先から商品を受け取り、「代金支払いは後日」と約束した場合、その支払予定の代金が買掛金です。売掛金とは反対に、企業は支払う義務があることが特徴です。信用取引での支払い遅延は、取引先との信頼関係を損なうリスクがあるため、適切な管理が求められます。

買掛金の意味と覚え方

買掛金は、商品やサービスを利用した時点で代金清算しておらず、将来的に支払わなければいけないお金です。仕入債務の一種であり、後日支払うことを約束している費用であることが特徴です。

例えば、クレジットカード払いをイメージするとわかりやすいでしょう。すぐに支払わずに月末締めで翌月末に支払うような場合が買掛金です。

売掛金と買掛金の違い

売掛金は自社が商品やサービスを取引先に売ったときに発生する権利です。一方で、買掛金は自社が取引先から商品やサービスを買ったときに発生する義務です。

つまり売掛金は自社の売り上げにつながる資産であり、買掛金は自社の支払いにつながる負債であると言えます。また、売掛金と買掛金は会計処理上も対になる考えであることを覚えておきましょう。

売掛金>買掛金が適正なバランス

企業の目的は、安く仕入れて高く売って利益を作ることです。そのため、一般的に買掛金よりも売掛金が大きい状態が適正なバランス比率であると言えます。

一方で、売掛金の方が買掛金よりも大きい場合は注意が必要です。例えば、経済危機などの不況によって、現金売上高が振るわない場合、少ない入金で大きい支払いを迫られることになります。

また、売掛金の回収と買掛金の支払いのタイミングにも注意しましょう。例えば、売掛金のの受け取りが翌月末日、買掛金の支払いが翌月15日の場合、15日から月末にかけて企業の資金繰りは悪化します。

結果的に、現預金が潤沢な企業でなければ、資金ショートによる倒産のリスクが高まります。企業経営者や会計責任者は、「売掛金>買掛金」のバランスを意識した健康経営を意識しましょう。

売掛金と買掛金が相殺できるケース

売掛金と買掛金が相殺できるのは、同一取引先との間で双方の債権・債務が確定しており、弁済期が到来しているケースです。

例えば、A商事とBメーカーが継続的な取引関係にあり、A商事がBメーカーに原材料を販売する一方で、BメーカーがA商事に対して完成品を卸す場合があります。この場合は、双方合意の下に、毎月末に売掛金と買掛金を相殺した差額を決済することが可能です。

売掛金と買掛金が相殺できないケース

売掛金と買掛金が相殺できない場合、以下の4つのケースが考えられます。

- 相殺禁止の特約

- 債権の差し押さえ

- 相殺の意思表示が曖昧

- 弁済期が未到来

それぞれ解説します。

相殺禁止の特約

取引先との間で交わした契約書に、相殺禁止の特約が定められている場合、相殺は認められません。相殺禁止の特約は、企業が買掛金を確実に回収したい場合や債権の譲渡を予定している場合などに定めることが一般的です。

例えば、今期の資金繰りが厳しいA商事が、Bメーカーに対する売掛金を有していた場合、相殺禁止の特約があれば、A商事はBメーカーから現金または小切手での支払いを受けられます。このように双方に売掛金と買掛金があったとしても、取引契約書の特約次第で、個別に決済を行う必要があります。

債権の差し押さえ

売掛金(債権)が第三者によって差し押さえられている場合、原則として相殺は認められません。理由は、差し押さえを実施している債権者の保護のためです。

例えば、取引先の売掛金が金融機関から差し押さえられた場合、この売掛金は自社の買掛金と相殺できません。売掛金と買掛金はそれぞれ個別で決済する必要があります。

相殺の意思表示が曖昧

相殺の意思表示が曖昧な場合は、売掛金と買掛金を相殺できません。大前提として、相殺には対象物の特定と双方の意思表示が必要であるためです。

例えば、取引先の担当者との間で「今月の売掛金と買掛金は相殺する」という口約束があるだけでは不十分です。相殺をするときは、具体的な金額、対象となる請求書番号、取引日などを明確にし、書面で合意する必要があります。

弁済期が未到来

弁済期が到来していない売掛金・買掛金は、原則として相殺の対象となりません。債務者には、「弁済期が到来するまでは支払わなくてもよい」という期限の利益があるためです。

例えば、売掛金の支払期日が当月末で、買掛金の支払期日が翌月末の場合、当月時点での相殺は認められません。ただし、双方の合意により期限の利益を放棄すれば、例外的に売掛金と買掛金は相殺できるので覚えておきましょう。

売掛金と買掛金を相殺する仕訳方法

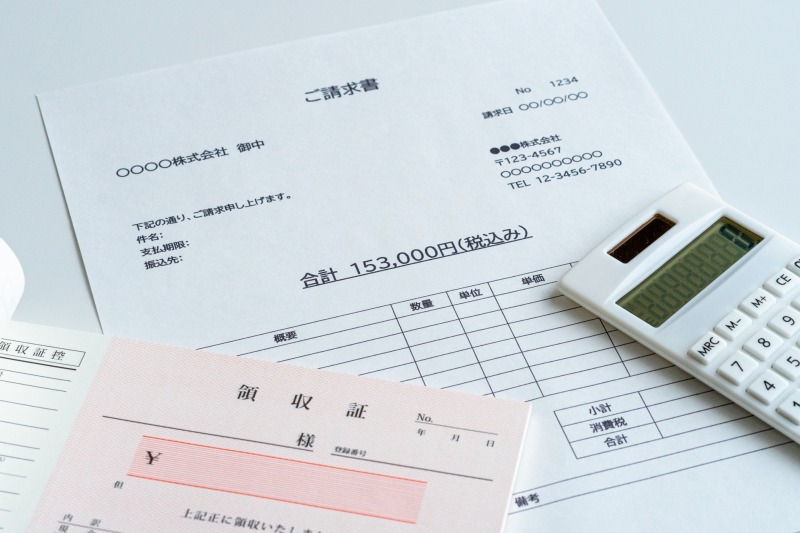

売掛金と買掛金を相殺するときは、計上したときと逆の仕訳をします。例えば、A商事に対する売掛金100万円と買掛金100万円を相殺するとき、借方に買掛金100万円を計上し、貸方に売掛金100万円を計上します。

|

借方 |

貸方 |

||

|

買掛金 |

100万円 |

売掛金 |

100万円 |

売掛金のシチュエーションごとの仕訳方法や買掛金との相殺方法の手順は、関連記事で詳しく解説します。

売掛金と買掛金のバランスを意識した健康経営を!

売掛金のバランス比率が大きいと企業の資金繰りに大きな影響を及ぼします。また、買掛金を正しく対処できないと、取引先との信頼関係を損なう可能性が高まります。

売掛金と買掛金は一定の条件を満たすと相殺することが可能です。特に企業経営者や会計責任者は、相殺条件を正しく把握して、売掛金と買掛金のバランスを意識した経営を心がけましょう。

おすすめのお役立ち資料はこちら↓