昨今、あらゆる書類が電子化される傾向にあり、今後も更なる加速が予想されます。このような業務のペーパーレス化を進めるうえで欠かせないのが「電子帳簿保存法」への対応です。各種システムやサービスの選定を進めるためにも、この法令の知識が極めて重要です。

では、電子帳簿保存法への対応にはどのようなメリットがあり、どのような条件が存在するのか、具体的にみてみましょう。

目次

【改正版】電子帳簿保存法の施行

まず初めに、改正された電子帳簿保存法の概要を確認しましょう。実務の中で対応していくためには、次の要点を抑えることが重要です。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法(略して「電帳法」「でんちょうほう」)は、1998年に施行された法律です。この法律の施行前、国税関係の帳簿書類は紙の状態で最低7年間保管することが求められていました。しかし、電子帳簿保存法の施行後には電子データの保管が可能になりました。

しかし、電子データで保管するためには、税務署への申請および税務署からの承認が必要とされていました。そして、申請してから承認を受けるまでには約3ヶ月の期間を要する点もデメリットとされていました。

2020年の改正、何が変わった?

その実現に向けたハードルが高かった電子帳簿保存法ですが、2020年の改正によって次の2点が変更になりました。

①保存時のタイムスタンプについて

1つ目は、タイムスタンプの付与です。今回の法改正によって、発行者のタイムスタンプがあれば、受領側でのタイムスタンプは不要となりました。結果として、受領側の運用負荷が少なくなる形になりました。

②データ改変できないシステムの利用もOK

2つ目は、データ改変できないシステムの利用が認められた点です。法改正後には、受領側が自由に訂正や削除などの改変ができないシステムやサービスであれば、電磁的記録の授受や保存が認められるようになりました。これはすなわち、経費精算などを行うクラウドサービスなどでも、データ改変ができないものであればペーパーレス化が実現できることを意味します。

電子帳簿保存法を適用するメリット

前述の改正が行われた電子帳簿保存法ですが、企業にとってはどのようなメリットが考えられるのでしょうか。主なポイントとしては、次の3つが挙げられます。

保管、物資などの経費を削減できる

1つ目は、書類の保管スペースが不要になる点です。ストックの紙や印刷機器なども削減できるため、これまでかかっていた費用を限りなくゼロに近づけることも可能になります。機材のリース代やオフィス空間自体の効率的な利用方法も再考できるはずです。

紙ならではのリスクを回避できる

2つ目は、紙の紛失リスクを回避できる点です。紙で管理する量が増えれば増えるほど、それらの書類が見つかりづらくなります。テレワークや間引き出社が広まる中では、「誰かに聞けばすぐに見つかる」といった対応もしづらくなるでしょう。この点、電子化が進めることができれば、紛失リスクを最小化し、物理的な置忘れによる情報漏洩のリスクも減らすことができます。

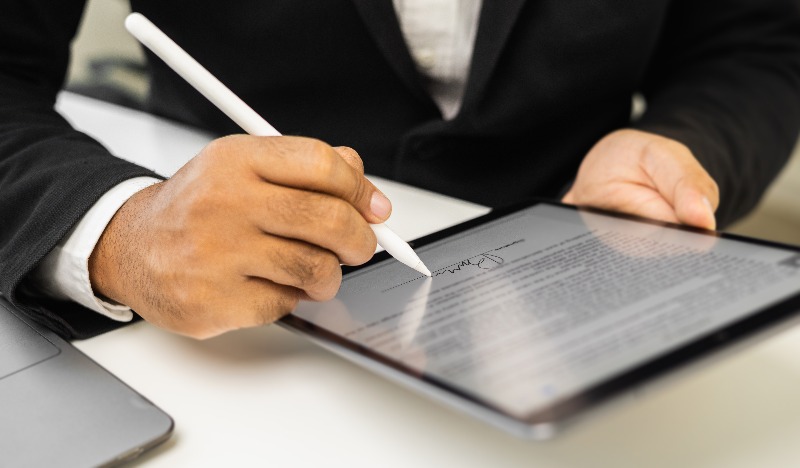

スムーズに手続きを行うことができ、業務効率化につながる

3つ目は、電子化に伴う業務の効率化です。契約書類の場合、誤記や印刷ミス、郵送の不手際があれば、大きな手戻りが発生します。しかし、電子化することによって印刷や郵送行為は不要になり、記入ミスがあっても一から契約書を作成し直さなくても済むため、業務時間の短縮に繋がります。

電子帳簿保存法の適用方法

様々なメリットが挙げられる電子帳簿保存法ですが、その導入にはどのような手順が必要なのでしょうか。大きく分けると、次の2つが挙げられます。

適用を受けるための要件

最初に行うべきは、適用要件をクリアすることです。適用対象となる書類は、①帳簿 ②書類 に分けられます。前者の「①帳簿」の場合、次のような要件が挙げられています。

- 記録事項の訂正・削除の事実を確認できる

- 通常の業務処理期間が経過した後の入力履歴を確認できる

- 電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連するほかの帳簿の記録事項の関連性を確認できる

- システム概要書、仕様書、操作説明書、事務処理マニュアルなどを備え付ける

- 保存場所に電子計算機、ディスプレイ、プリンター、プログラムおよびマニュアルが備え付けられており、明瞭な状態で速やかに出力できる

- 取引年月日、勘定科目、取引金額のほか、帳簿や書類の種類に応じた主要な記録項目で検索できる

- 日付または金額の範囲指定により検索できる

- 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件によって検索できる

申請手続き

書類の電子データ保存を開始したい日、開始を予定している日の3ヶ月までに、所轄の税務署に「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」と添付書類(使用する会計システムの概要を示す書類など)を提出する必要があります。

※適用を受けるための要件・申請手続きの詳細は、国税庁の資料に記載されております。 以上が電子帳簿保存法の適用を進める上で留意すべき点といえるでしょう。

電子化を実現する!電子契約システム導入もおススメ

電子帳簿保存法への対応は、脱ハンコ・ペーパーレス化を進める上での重要な鍵となります。特に、ニューノーマルの時代に対応した働き方改革を進める上でも、避けて通れないポイントといえるでしょう。

電子帳簿保存法の第4条第3項(スキャナ入力して電子保存する場合)には税務署長の承認が必要であることに対して、2020年に改正された第10条(電子取引(電子契約を含む))では、最初から電子データで取引情報をやり取りした「電子契約」の場合、税務署長の承認は必要ありません。そのため、脱ハンコ・ペーパーレス化を推進するには電子契約システムの活用が効果的といえます。

DAIKO XTECHでは、電子契約導入サービス「DD-CONNECT」を提供しています。同サービスは、電子契約の信⽤とサービス運⽤の安定を第⼀に考え、日鉄ソリューションズの「CONTRACTHUB@absonne」を基盤としている、電子契約導⼊のアウトソーシングサービスです。

電子契約サービスの導⼊、検討⽀援、運⽤⽀援、サポートまでをセット化してご提供しており、「どの契約書から手を付ければよいのか…」というお悩みにも「導入前コンサルティング」からサポートします。導入前コンサルティングでは、弊社専門チームにて業務分析実施・業務プロセス作成を行うため、精緻な分析結果に基づいた業務効率化が可能。システム導入の代行に加え、取引先からの問い合わせもコールセンターにて代行するため、導入企業さまは自社の業務に専念できます。

こちらもチェック!

電子契約システム導入サービスDD-CONNECTについては下記よりご覧いただけます。

-768x512-1-150x150.jpg)