調達業務は多忙であり、必要なスキルを持った人材の配置や業務効率化が欠かせません。調達業務が破綻すると製造部門にも影響が出るため、調達部門の業務改善は経営上も非常に重要です。また、調達の安定のためには仕入先の選定も大事な課題です。

今回は、調達業務に求められるスキルや効率化のポイントについてご紹介します。

目次

調達業務の具体的な内容

調達業務は製品の品質やコスト、納期に直接的な影響を及ぼすため、企業の競争力を左右する重要な部分です。

調達業務は製品の品質やコスト、納期に直接的な影響を及ぼすため、企業の競争力を左右する重要な部分です。

仕入先の選定や開拓

効率的な調達業務を行うためには、信頼できる仕入先の選定が欠かせません。仕入先の選定においては、価格だけでなく、品質、納期、技術力、対応力を総合的に評価することが重要です。

また、競合他社との差別化を図るためには、独自性の高い素材や部品を供給できる仕入先との関係を築くことも必要です。

価格の交渉

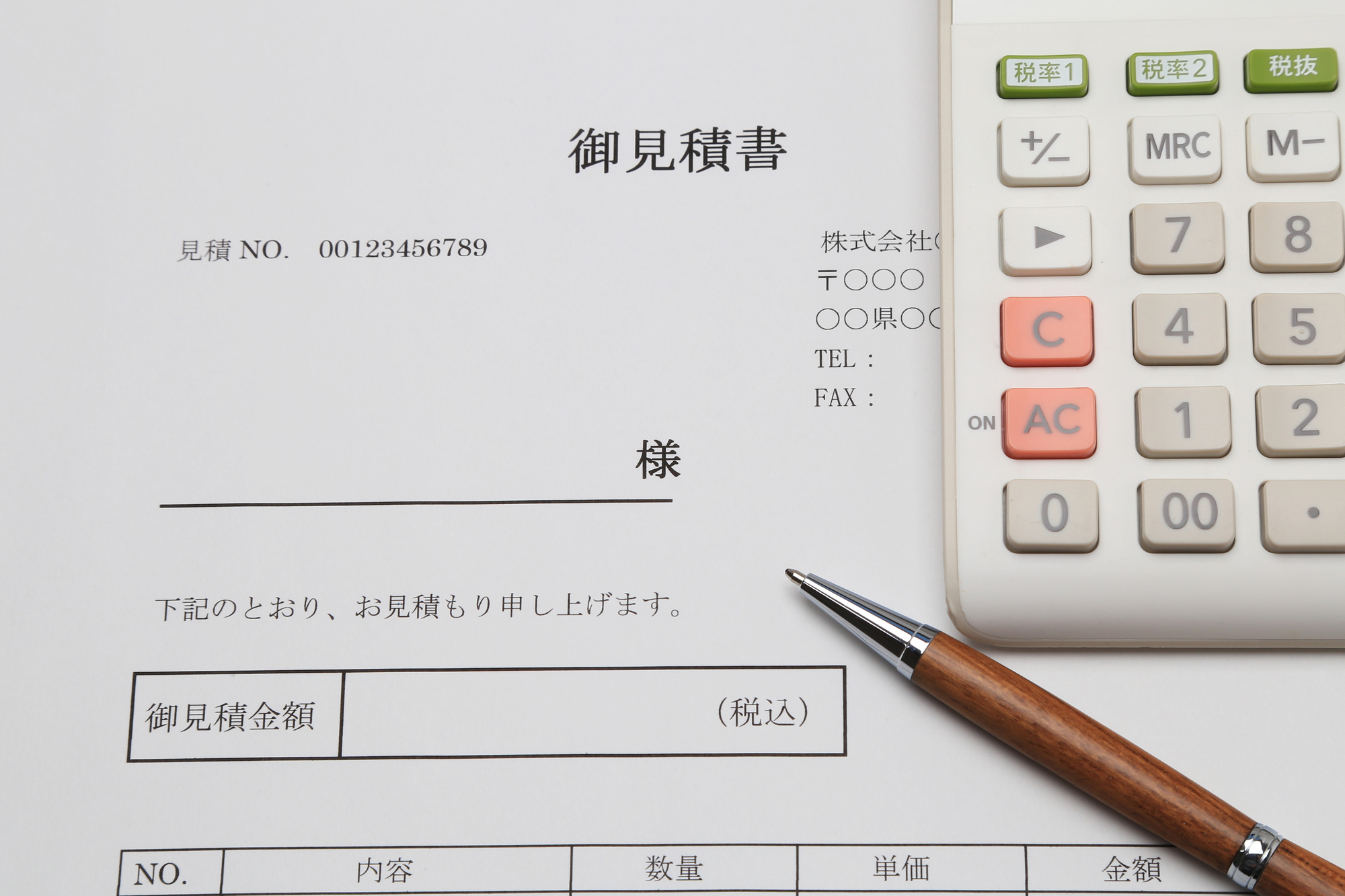

価格交渉は調達業務の中でも特に重要です。交渉を成功させるためには、市場の価格動向を把握し、複数の仕入先から見積もりを取ることが基本です。また、長期的な取引を見込んで仕入先との信頼関係を築くことが、価格だけでなく、支払い条件や納期の交渉にも有利に働くことがあります。

物品の発注・納期管理

物品の発注は、適切なタイミングと正確な数量が重要であるため、ERPシステムなどを活用して在庫レベルと生産計画を常に監視し、必要に応じた発注ができるようにする必要があります。

また、納期管理においては、仕入先とのコミュニケーションを密にして、納期遅延の恐れがあるときには素早く対応できる体制を整えることが重要です。

納品物の受け入れ検査

納品された製品は、品質基準に基づいた厳格な検査を行う必要があります。そのためには、受け入れ検査のプロセスを明確にし、検査基準を仕入先と共有することが重要です。

不良品が見つかった場合の返品や交換の手続きについても、事前に合意をしておくことが必要です。受け入れ検査を効率化することで不良品による生産の遅延を防ぎ、最終的な製品のQCDを改善することができます。

社内の他部門との調整

調達部門は、設計、生産、販売、経理など多くの部門と連携が必要です。例えば、設計部門からの意見を基に仕入れる部品を選定したり、販売予測を基にした調達計画を立てたりします。

他部門と効果的なコミュニケーションを行うことで、全社的なコスト削減や業務の効率化が図れます。

調達業務に求められるスキル

調達業務は、単に物品を購入すること以上の技術と知識を要求されます。効率的で効果的な調達プロセスを構築するためには、以下のようなスキルセットが必要です。

調達業務は、単に物品を購入すること以上の技術と知識を要求されます。効率的で効果的な調達プロセスを構築するためには、以下のようなスキルセットが必要です。

交渉力

利害関係が対立する相手と交渉し自社の利益を守る交渉力は調達部門の基本とも言えるスキルであり、コスト削減、品質の確保、製品の納期に直接的に影響します。交渉においては、仕入先との信頼関係を築くこと、より良い価格、支払い条件、納品スケジュールを確保することが求められます。

情報収集・分析力

市場の最新動向、技術進化、供給元の状況に関する知識は、適切な調達戦略を立てるうえで不可欠です。情報収集力とは、必要なデータや情報を迅速かつ効率的に集める能力を指します。

さらに、集めた情報を基にした分析力も重要です。例えば、原材料の価格変動や供給不安を見極めることで、リスクを避けることができます。

管理力

調達業務では、日々大量の資材や物品の注文や納入が発生します。そのような中で、調達部門全体の効率を高めるためには、在庫管理、発注プロセスの最適化、コスト管理などの対応が求められます。

突発的な問題への対応能力も管理力の一環として必要です。

コミュニケーション力

調達部門は内外の多くの関係者と接するため、コミュニケーションスキルが不可欠です。ただ意思疎通だけでなく、相手の要望や期待を適切に理解し、調和のとれた関係を築く能力が含まれます。

社内においては、設計や生産、販売、経理部門との協力を促進し、調達戦略が企業全体の目標と一致するように努めます。社外であれば、供給者との長期的な関係を構築するために、専門的な知識と人間関係の構築が求められます。

これにより、調達プロセス全体の効率化と最適化が実現し、企業全体のコスト削減と品質向上が図られ、競争力の強化につながるでしょう。

調達業務の効率化が重要な理由

現代のビジネス環境では市場の変動が激しく、企業はより迅速かつ効率的に対応する必要があります。調達業務の効率化は、企業の競争力を高めるための鍵となります。

現代のビジネス環境では市場の変動が激しく、企業はより迅速かつ効率的に対応する必要があります。調達業務の効率化は、企業の競争力を高めるための鍵となります。

1.コスト削減

調達コストは製品コストの大きな部分を占めており、これを効率的に管理することで全体のコスト削減が可能です。

2.リードタイムの短縮

市場のニーズに迅速に対応するためには、製品の市場導入までの時間を短縮することが求められます。調達プロセスの効率化は、リードタイムを大幅に短縮することに直結します。

3.業務の省力化

一部業務の自動化や調達システムを利用することで、作業負担が軽減され、より戦略的なタスクに集中できるようになります。

4.リスク管理の強化

調達プロセスを効率化することで、市場の変動や突発的な障害に対して、柔軟かつ迅速に対応できるようになります。リアルタイムでのデータ分析や、リスク評価の自動化により、潜在的な問題を事前に識別し、適切な対策を講じることが可能です。

5.環境への配慮

調達の効率化は、環境への影響を減らすことにもつながります。例えば、過剰在庫を減らすことで廃棄物を削減でき、エコな材料を選択することで、企業の社会的責任(CSR)の遵守にもつながり、企業のブランド価値を向上させる効果も期待できます。

調達業務効率化のポイント

調達業務を効率化するためのポイントは、以下の3点です。

調達業務を効率化するためのポイントは、以下の3点です。

- ポイント1.発注業務を効率化する

- ポイント2.最適な仕入先を選定する

- ポイント3.在庫管理

それぞれ詳しく解説します。

ポイント1.発注業務を効率化する

多品種少量生産型のものづくりを行っている会社では、部品の数も多く、仕入れのリードタイムを把握した調達が求められるので、調達業務はかなり多忙です。

調達業務を効率化するための第1のポイントは、発注業務の効率化です。特に、次の4点に注意する必要があります。

- 設計部品表から発注票への作り直し

- 納期や発注漏れ・受注漏れのチェック

- 注文書作成・送付作業の自動化

- RPAの活用

設計部品表から発注票への作り直し

設計から回ってきた設計部品表を、調達担当者が発注票へ入力し直している場合があります。これでは発注にかなり時間がかかってしまいますし、転記の際に手配ミスをしてしまう可能性も出てきます。

設計部品表のデータをそのまま手配データとして作成できるようにすれば、手配ミスを防止し、登録工数を低減することが可能です。さらにはCADのデータをCSV取り込みさせて手配データを作成させることができれば、発注業務はかなり省略化されます。実際に、これだけで調達作業が半減したという会社も出てきています。生産管理システムを利用すれば、このようなことも可能です。

納期や発注漏れ・受注漏れのチェック

発注する部品の数が多く納期もまちまちだと、納期管理が甘くなりがちです。また、調達部門の発注忘れや仕入先の対応漏れもあるかもしれません。これらを管理するのは手書きやExcelでは困難です。作成者しか手配状況をチェックすることができず、変更履歴も残せないからです。

生産管理システムを利用すると、警告画面で発注漏れや対応漏れ、納期遅延を直ちに確認することができ、問題が大きくなる前に手を打つことが可能です。

手配状況を見える化すると、同じ部品を使う製品をチェックできるので、製品ごとの発注ではなくまとめ発注もできるようになります。発注の手間も仕入れコストも下がり、一石二鳥です。

注文書作成・送付作業の自動化

発注業務をExcelで管理していると、発注内容を注文書へ打ち替える作業が発生し、手間がかかります。

この点、生産管理システムなら、発注情報をシステムに登録した段階で、出力ボタン1つで注文書などの帳票を自動作成・出力でき、非常に便利です。

さらに、EDIと連携し注文書送付業務を電子化すれば、仕入先ごとの専用電子ポストに自動振り分けされて発注が届くので、作成工数や印刷代、郵送費などの間接費を大幅に削減することができます。

RPAの活用でさらに便利に

RPAと連携させれば、さらに業務の効率化が図れます。例えば、納期遅延している仕入先を発見した場合には、自動で催促メールを送ることも可能です。定型業務を自動処理化することで、単純作業からの拘束から解放され、本来的な業務に専念することができ、生産性が上がります。

ポイント2.最適な仕入先を選定する

調達業務を効率化するための第2のポイントは、最適な仕入先の選定です。

調達業務をスムーズに行い、かつ仕入れコストを最適化するには、納期や仕入れ価格など仕入先の取引状況を分析して、最適な仕入先を検討することが重要です。

生産管理システムを導入すると、次の4点による仕入先の見直しが可能になります。

- 納期遵守率

- 品質データ

- 誤納品率

- 仕入先のキャパシティ確認

納期遵守率

納期遅延するような仕入先と取引していては、適切な製造スケジュールを引くことができません。

生産管理システムでは、仕入先の回答納期と実際の納品日のデータを保存し、仕入先の納期遵守率を算出することができます。仕入先ごとの遵守率を算出して比較することで、安心して取引できる仕入先を選定したり、遵守率が低い仕入先に注意を与えたりすることができます。

品質データ

安定したものづくりには、仕入先の技術レベルも非常に重要です。納期通りに納入されても、品質が悪ければ再加工・再注文の工数や費用がかかってしまいます。しかし、実際には納品物の管理ルールがないために、品質チェックできていない会社がほとんどです。

生産管理システムでは、仕入した部品への追加工の実績を基に、仕入先の加工品質を集計することができます。複数の仕入先を比較検討し、求める品質の製品をきちんと納品できる仕入先を選ぶことで、自社製品のクオリティを維持することができます。

誤納品率

ときには、発注したものとは違うものが届いてしまうというケースもあります。数としては少ないですが、起こってしまうとすべて発注し直しとなり、製造に大きな影響が出ます。

生産管理システムでは、発注履歴と受入合格数のデータを集め、仕入先ごとの誤納品率を算出することができるので、誤納品率が低い仕入先を選定することが可能です。

仕入先のキャパシティ確認

信頼できる仕入先だからといって発注しすぎてしまうと、仕入先がキャパシティオーバーになり納期に間に合わないという事態になります。

特に、特定の仕入先しか作れないものを発注する場合には、仕入先の負荷状況を正しく把握しておかないと、製品の最終納期を引くことができません。

この点、生産管理システムを利用すると、外注加工業者の負荷状況を一覧で確認でき、キャパシティオーバーしていないか容易にチェックできます。キャパシティに余裕があれば受注時の製品納期を早めたり、きつそうであれば納期を遅らせたりといった調整も可能です。

ポイント3.在庫管理

製造現場に安定した部品供給をするのが調達業務の重要課題であり、ここにも調達業務効率化のポイントがあります。安定した部品供給にとって重要なのは、在庫管理です。在庫管理のポイントは、次の2点です。

- 適正在庫の把握

- 計画性のある在庫管理

適正在庫の把握

在庫管理は、現在の在庫数から引当済み在庫、受注残等を差し引いた有効在庫(実際に使える在庫)の管理が大切です。しかし、この管理を現場の目検討で行ってしまっている会社が多くみられますが、これでは情報とものが一致しにくく、いざというときの在庫不足や過剰在庫につながります。

生産管理システムを導入すると、部品の引当や在庫補充時に、現在庫と未来の有効在庫情報を確認できます。過剰に仕入れた在庫を有効在庫に戻すこともできるので、在庫の適正化が図れます。

在庫を正しく管理する文化が生まれると、社会情勢なども考慮したうえでの適正在庫を判断できるようにもなり、世の中の変化に強い製造現場を実現することができます。

計画性のある在庫管理

いったん在庫不足などのトラブルが発生すると、リカバリーは容易ではありません。トラブルは未然に防ぐのが一番です。そのためには、過去の履歴を基に計画的に在庫管理することが必要です。

生産管理システムでは、これまでの購買履歴をデータとして蓄積していくことができます。これにより、過去に調達リードタイムが長かったものは先行手配しておく、よく使う部品は予め在庫を確保しておくといった在庫の適正管理が可能になります。

「PROCURESUITE」で調達業務のスキル向上と効率化を図ろう

調達業務は企業の利益と直結する重要な業務です。調達業務のスキル向上や効率化を図るためには、以下のポイントに注意して取り組むことが重要です。

調達業務は企業の利益と直結する重要な業務です。調達業務のスキル向上や効率化を図るためには、以下のポイントに注意して取り組むことが重要です。

- 調達業務に必要な教育とスキルアップ

- 発注業務の効率化

- 最適な仕入先の選定および関係構築

- 適切な在庫管理

これらのポイントを押さえ調達業務を最適化し、コスト削減や生産性アップに取り組みましょう。

PROCURESUITEは、調達業務のスキルや業務負荷を補う調達支援システムです。さまざまな購買業務プロセスに対応可能で、購買情報の一元化や可視化にも役立ちます。調達業務の効率化が課題なら、ぜひ導入を検討してみてください。

- この記事を監修した人

- 入社後15年間、長野支店にてシステムエンジニアとして活動。

運送業、倉庫業のお客さまを中心に担当し、業務システム構築からインフラ環境構築等の経験を積む。

その後、製造業のお客さまも担当し、rBOM導入のプロジェクトにも関わるように。

16年目に現部門に異動し、rBOM全国支援の担当者となる。

現在はrBOMだけではなく、製造業全般のソリューション提案を手掛けている。

料理が趣味、これからお菓子作りにも挑戦しようか迷っている。 - DAIKO XTECH株式会社

ビジネスクエスト本部

インダストリー推進部 - 田幸 義則