製造業のDX推進の手法としても注目されている3D設計技術。

本記事では、3D設計を行ううえで欠かせないツール「3DCAD」の基礎・基本と、従来の2DCADと比較して何が違うのか、どのようなメリットがあるのかなどを詳しく解説します。

目次

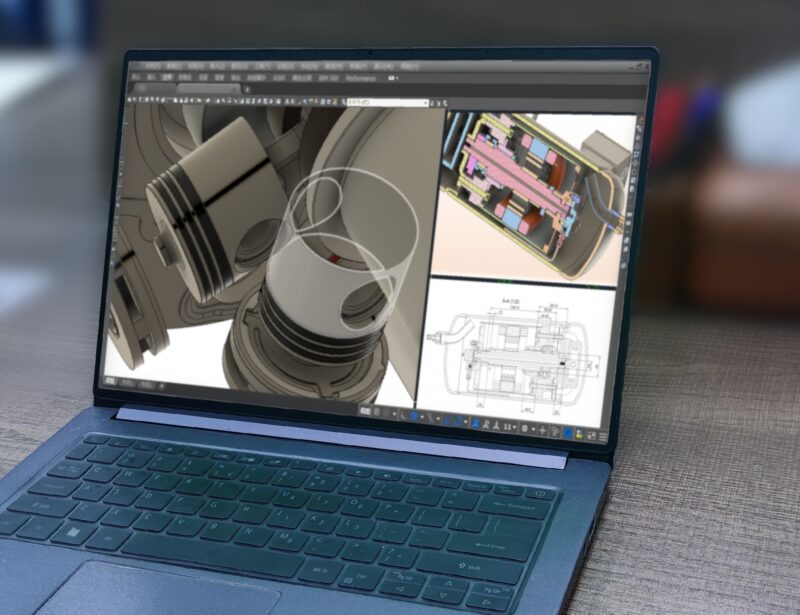

3DCADとは?

旧来は手書きで行っていた設計業務を、コンピュータを用いてデジタル化できるツールCAD(Computer Aided Design)。

旧来は手書きで行っていた設計業務を、コンピュータを用いてデジタル化できるツールCAD(Computer Aided Design)。

手書きの設計図のように2次元(2D)で製図を行うCADを「2DCAD」と呼びますが、3次元に拡張し立体も取り扱えるCADを「3DCAD」と呼びます。

3DCADはコンピュータ上の仮想空間で立体的に図面を起こすことができるため、直感的かつ食い違いなくイメージや仕様を伝えられるといった特長があります。

製造業が3D設計を推進するべき理由については、以下記事を参照ください。

2DCADと3DCADを比較

次に、2DCADと3DCADを比較してご紹介します。

次に、2DCADと3DCADを比較してご紹介します。

機能の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて理解するとともに、できることの違いについてもチェックしてみてください。

2DCADとは

2DCADとは、コンピュータを利用し、手書きの設計図のように2次元(2D)で平面の製図を行うことができるソフトウェアのことです。

自動車や電化製品など製造業での設計、建築関係やインテリアデザイン部門など幅広い業界で活用されています。

2020年のものづくり白書によると、2DCADのみで設計を行っている企業は26.5%、2DCADと3DCADの併用を行っているのは44.3%とのデータがあります。

2DCADと3DCADの違い

2DCADと3DCADの主な違いは、以下の2点です。

| 2DCAD | 3DCAD | |

| 図面 | 2次元 | 3次元 |

| 製図方法 | 第三角法で正面図、平面図、側面図を描く | 仮想空間上XYZ軸で立体を描く |

2DCADと3DCADのメリット

2DCADと3DCADのメリットをご紹介します。

■2DCADのメリット

- 手書きの製図作業をそのままコンピュータ上で行うため、移行が比較的容易

- 3DCADと比較するとソフトウェアが安価

- 利用するコンピュータに求められるスペックも比較的少なく導入しやすい

■3DCADのメリット

- 作成した図面から体積・表面積などの情報が計算されて簡単にわかる

- 変更や修正が比較的容易

- 試作品制作のハードルが下がり、設計業務の効率化・コストダウンにつながる

つまり、2DCADはコスト面や導入のしやすさにメリットがあり、3DCADは立体的な製図により設計業務を効率化できることがメリットと言えます。

※3DCADを使うメリットについては、4章でも詳しく解説しています。

2DCADと3DCADのデメリット

次に、2DCADと3DCADのデメリットをご紹介します。

■2DCADのデメリット

- 平面上に表現された情報だけだと詳しい部分がイメージしづらい

- 部品同士の干渉など設計上の問題点を発見できないことも多く、生産時に手戻りが発生しやすい

- 図面を変更/修正する際に、影響箇所を一つずつ直す必要がある

■3DCADのデメリット

- 手書きや2DCADで慣れていると、製図のしかた・操作面が大きく異なるため、慣れるまでに時間を要する

- ソフトウェアのデータ容量が大きく、求められるコンピュータのスペックも2DCADより高いためコストが比較的高くなる

2DCADは平面上での製図の限界による不具合が起き、手間がかかることがデメリットであり、3DCADは導入コストの面でデメリットがあると言えます。

2DCADと3DCADツールでできること

2DCADと3DCADでできることの基本はどちらも「コンピュータでの製図」です。ただし、それぞれに特徴もあります。2DCADと3DCADでできることを比較しましょう。

■2DCADでできること

- 活用分野:建築・土木・機械設計等

- 建築図面の作成

- 部品やシステムの基本的なレイアウト・コンセプト図を描く

- 平面的な構造・形状の部品設計

■3DCADでできること

- 活用分野:製造業・機械設計・建築・エンターテインメント等

- 3Dモデル・シミュレーション・試作品の作成など

- 複雑な形状や多くの部品を含む組立品の設計

- 部品の干渉チェックや適合性の確認

- 強度解析、流体解析、熱解析などの解析を含むシミュレーション

3DCADソフトウェアの種類

厳密な定義が存在するわけではありませんが、3DCADのソフトウェアには保有している機能・スペックなどの違いで、大きくわけて3つのクラスの製品が存在します。

厳密な定義が存在するわけではありませんが、3DCADのソフトウェアには保有している機能・スペックなどの違いで、大きくわけて3つのクラスの製品が存在します。

【3DCAD】ハイエンドCAD

3つのクラスの中で、機能が豊富でスペックが高いモデルの製品です。

航空機、自動車、家電など、部品が多く設計が複雑な分野で多く利用されます。

■メリット

- 大規模な組立品でも高速処理ができる

- 扱えるデータの種類が多く汎用性が高いものが多い

- 設計業務の効率化・リードタイム短縮に貢献できる

■デメリット

- 導入コストが高い

- コンピュータもスペックの高いものを準備する必要がある

【3DCAD】ミッドレンジCAD

CADとしての主要な機能は十分に備えたうえで、ハイエンドCADにしかない機能・スペックを省いた分、低価格で利用できるモデルが多いクラスです。

■メリット

- 製品によって機能やスペックが幅広い

- 自社のニーズに合致した製品が見つかれば、ハイエンドCADより導入コストが抑えられる

■デメリット

- 価格面のみで判断しニーズに沿っていない製品を導入してしまうと意味がない

- 幅広い選択肢があるため、選定に時間を要する

【3DCAD】ローエンドCAD

3つのクラスの中でもっとも安価なクラスで、無料で提供されているフリーのソフトウェアもあります。

■メリット

- コストを抑えられる

- 3DCADを利用したことがなく、試してみたい際に有益

- 限られた機能でも問題ない場合に活用できる

■デメリット

- 機能やスペック面、扱えるデータが限られている

- セキュリティ面も含めて業務用途での利用は難しい場合が多い

3DCADを活用する効果

本章では3DCADを活用する具体的な効果を4つご紹介します。

本章では3DCADを活用する具体的な効果を4つご紹介します。

視覚的にわかりやすくなる

まず、3DCADを活用する効果として挙げられるのは、視覚的にわかりやすくなることです。

2次元の図面は、読み手にとって平面から立体を想像しながら読む力が必要になるため、読み手側の技術・スキルが求められます。

複雑な設計になればなるほど、たとえベテランの設計者であっても初めて見る図面を理解して完成品をイメージするには多くの時間を要します。

3DCADであれば、私たちが普段生活して目にしているのと同じように立体的に対象を見ることができるため、完成品を直感的に理解しやすいです。

仮想空間上でモデルを回転させたり拡大したりして、実物と近いかたちで形状や仕様を確認できます。

よって、部品の干渉などの問題を発見しやすくなるのもポイントです。

設計図は顧客や営業担当、製造部門や購買部門など設計を専門としない人たちも見るものです。

3DCADを活用し直感的に理解できると、意思疎通・情報伝達が以前よりスムーズになります。

また、3Dデータであればバーチャルデザインレビューが可能となり、フロントローディングに貢献します。

変更/修正が簡単になる

変更/修正が簡単になることも3DCADを活用する効果の一つです。

2次元の図面でどこかに変更・修正を加えた場合、変更が影響する範囲すべてを一つずつ確認して修正する作業が発生していました。

3DCADであれば、前述の通り視覚的にわかりやすいことで影響範囲も理解しやすく、変更・修正が従来よりも簡単に行えます。

体積・表面積などの情報が簡単にわかる

また、体積・表面積などの情報が簡単にわかることも3DCAD活用の効果として挙げられます。

2次元の図面の場合、体積・表面積・重心などを知るためには時間をかけて煩雑な計算をしなければなりませんでした。

試行錯誤しながら設計する過程で、図面を修正する度にすべての情報を計算するのは容易ではありません。

また、計算過程でミスがあれば工数や調達する材料などに影響が出て、コストが増加してしまう恐れもあります。

3DCADでは、仮想空間に作り上げたモデルから体積・表面積などの情報を自動算出してくれる機能を備えたものが多く存在します。

- 計算ミスを防ぎ、計算にかかっていた時間を大幅に短縮できる

- 体積・表面積などのデータをリアルタイムで確認しながら試行錯誤できるようになる

以上から、コスト・リードタイムの面でも大きなメリットがあります。

試作品制作が簡単になる

3DCADの活用で試作品が簡単に制作できます。

試作品制作を行う場合、2次元図面の場合は設計図の理解・加工方法の検討から始めて、工作機器を使って加工を行い、部品を組み立てていくプロセスが必要でした。

3DCADであれば、試作機の代わりにバーチャルでの検証が可能です。

また3Dプリンターと組み合わせてより簡単に試作品制作ができます。

3DCADからエクスポートした3Dデータを3Dプリンターに読み込ませれば、簡単かつ早く試作品を完成させることが可能です。

品質が安定する

3DCADを活用すると、品質が安定する効果が出ます。

従来は2次元でしか図面を表すことができなかったために、実際に試作品を作成した際に部品同士の干渉が見られたり、実際に大量生産を始めたところで問題が発生し手戻りが発生したり、製品の品質に影響を与えることもありました。

3DCADを活用すれば、部品同士の干渉や影響をあらかじめ計算し、解析を行うことができるため、製品の品質も安定する効果を得られます。

2DCAD・3DCADCAD3Dデータを活用してモノづくり現場の業務改善が可能

ご紹介したように、3DCADを用いて3D設計を行うことで従来の設計業務を効率化・リードタイムを短縮できたり、社内・取引先とのコミュニケーションがわかりやすく・食い違いなく伝えられるようになったりと、モノづくりを行う企業にとってはさまざまなメリットが得られます。

ご紹介したように、3DCADを用いて3D設計を行うことで従来の設計業務を効率化・リードタイムを短縮できたり、社内・取引先とのコミュニケーションがわかりやすく・食い違いなく伝えられるようになったりと、モノづくりを行う企業にとってはさまざまなメリットが得られます。

また、製造業でもDX推進の重要性が広く認知されるようになってしばらくたちましたが、今後さらにDX推進を加速させる手段の一つとして、今回ご紹介した3D設計をはじめとした「3Dデータの活用」はおすすめです。

3Dデータを活用すると、QCDを大きく向上できます。

3Dデータを今後どのように活用していくべきなのか、どのようなメリットがあるのかなどについては、弊社のPLM支援サービスのご紹介ページで詳しく解説しております。

よろしければ、こちらもぜひ参考にしてください。

おすすめのお役立ち資料はこちら↓

製造業の効率化を実現する!

製造業のDX推進ガイドブック